当院の乳がん診療 BREAST CANCER

当院のがん診療について

当院では近年増加している乳癌患者さんに対応するために乳腺外来を週3回設けてきめ細やかな診療を心がけています。

また、治療にあたっては「乳癌診療ガイドライン」「NCCNガイドライン」等に基づき、世界標準の治療を行うことを心がけています。そして、市民を守る病院の使命として、重篤な症状を呈する、進行・再発乳癌患者さんも随時受け入れております。

以下に、当院での乳がん治療をお示しします。

局所療法(手術、放射線)

乳癌の治療として最も信頼できる方法は外科治療すなわち手術です。

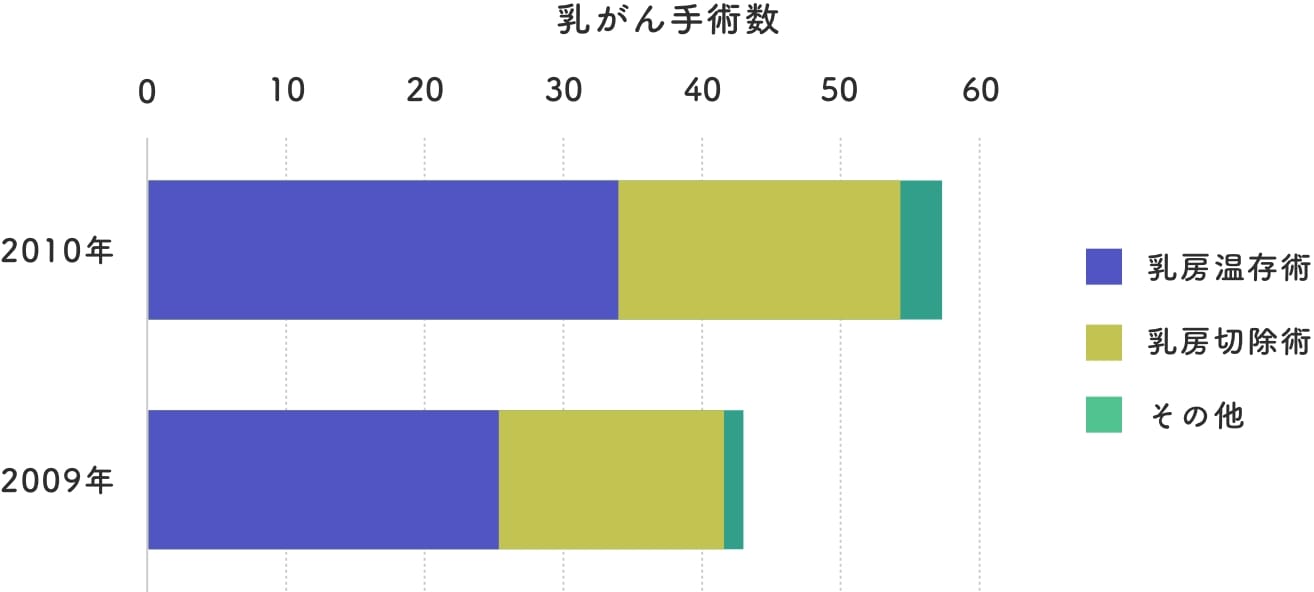

手術法には主として、乳房温存手術、乳房切除術(胸筋を切除する方法と胸筋を切除しない方法がある)、乳腺全切除術そして一期的乳房再建術があります。日本でも乳房温存手術が普及し、最も多く行われている術式となっています。

本院では、約6~7割の患者さんに乳房温存手術を行っています。主な術式とその適応を述べます。またセンチネルリンパ節生検と、放射線照射の適応についても簡単に述べさせていただきます。

乳房温存術

方法としては、癌の塊の縁から2~3cm離して切除する乳房部分切除術と癌の塊を中央にそして乳頭のところを中心にして90度の扇形に切除する乳房扇状切除術があります。

適応:乳房温存手術が可能なしこりの大きさは、日本人の乳房の大きさと切除した後の乳房の形態を考慮して3cm以下とされています。 触わるしこりが小さくても、マンマグラフィで広い範囲に石灰化が認められる場合は、乳房温存手術は無理です。

また、大きさが3cm以下でも同部の皮膚に潰瘍を形成したり、皮膚に変色の見られる場合、乳頭近くにあって乳頭が引き込まれ陥没の認められる場合も乳房温存手術は無理です。

一方、大きさが3cmを超えていても腋の近くなど、乳頭から離れた部位にあり、整容性が保たれる場合は、温存手術が可能です。

乳房温存手術が可能な患者さんに乳房切除術を行っても、5年10年後の生存率は変わりません(治癒率は変わらない)。乳房温存術の良い所は乳房が温存されることです。しかし、乳房を温存する以上、温存した乳房に癌が発生する(局所再発)のリスクがあります。したがって、温存術後は放射線照射を行うのが標準治療です。放射線照射を行うことで、局所再発は約3分の1に低下すると言われています。

乳房切除術と再建

| 乳房切除術 | 癌が胸筋まで波及していない人、また腋窩のリンパ節転移が著しい人以外で、乳房温存手術が無理な人や乳房温存術を希望されなかった人にこの手術法が施行されます。また、胸筋を一緒に切除する場合と胸筋を切除しない場合がありますが、どちらをするかは胸筋への癌の波及の有無、腋窩リンパ節転移の程度から決定されます。ほとんどの場合、胸筋は温存しています。 |

|---|---|

| 一期的乳房再建術 | 乳房切除術を行うと同時に、乳房を再建します。 手術は、形成外科医と連携して行っています。自家組織(広背筋や腹直筋皮弁)を使う場合と、インプラントを使う場合があります。後者は現在のところ保険適応になっておらず、自費診療になります。 |

手術療法で最も大事なのは、当然ですががんを取り残さないことです。

最近は、マスコミの影響で、「乳房温存率が高い=よい病院」といった風潮があり、無理な温存手術が増えているようです。また、MRIなどの診断技術の進歩により、微細ながんも見つかることが多いため、温存率はこれ以上増えないのではと考えています。しかし、整容性ももちろん重要であり、癌を治すこととのバランスを常に考える必要があるのではないでしょうか。

当院では、無理な温存手術をなるべく避けるようにし、どうしても乳房切除が必要な患者さんには積極的に再建手術をお勧めしています。

センチネルリンパ節生検

乳癌が最も転移しやすい部位は腋のリンパ節です。そして、例えば腋のリンパ節4個に転移があった時、以前は 癌病巣からそれぞれのリンパ節に転移するとされていました。しかし、最近では癌があるリンパ節に転移し、そしてこのリンパ節から他のリンパ節へ転移すると いうことが判ってきました。癌が最初に転移するリンパ節をセンチネルリンパ節と呼んでいます。日本語には前哨リンパ節または見張り番リンパ節と訳されています。

このセンチネルリンパ節に転移があると他のリンパ節にも転移のある可能性があるので、腋のリンパ節を全て摘出します(専門用語で郭清すると言います)。一方、このリンパ節に転移がないときは他のリンパ節は摘出しません。このセンチネルリンパ節を見つけだす方法として放射性同位元素を用いる方法と、腫瘤の周 囲や乳輪下に色素を注入する色素法があります。色素法はとても簡単ですが、センチネルリンパ節を同定できるのは80~90%です。最近、本院では乳輪皮内に色素を注入する方法を考案しました。この方法により、約90%でセンチネルリンパ節が同定できています。センチネルリンパ節に転移があるかどうかを手術中に組織検査で調べます。このことをセンチネルリンパ節生検と言います。この生検でリンパ節を郭清しないで済めば、上腕内側のしびれ、痛みそして前腕また上腕 全体の難治性の浮腫などリンパ節郭清後の後遺症から解放されます。

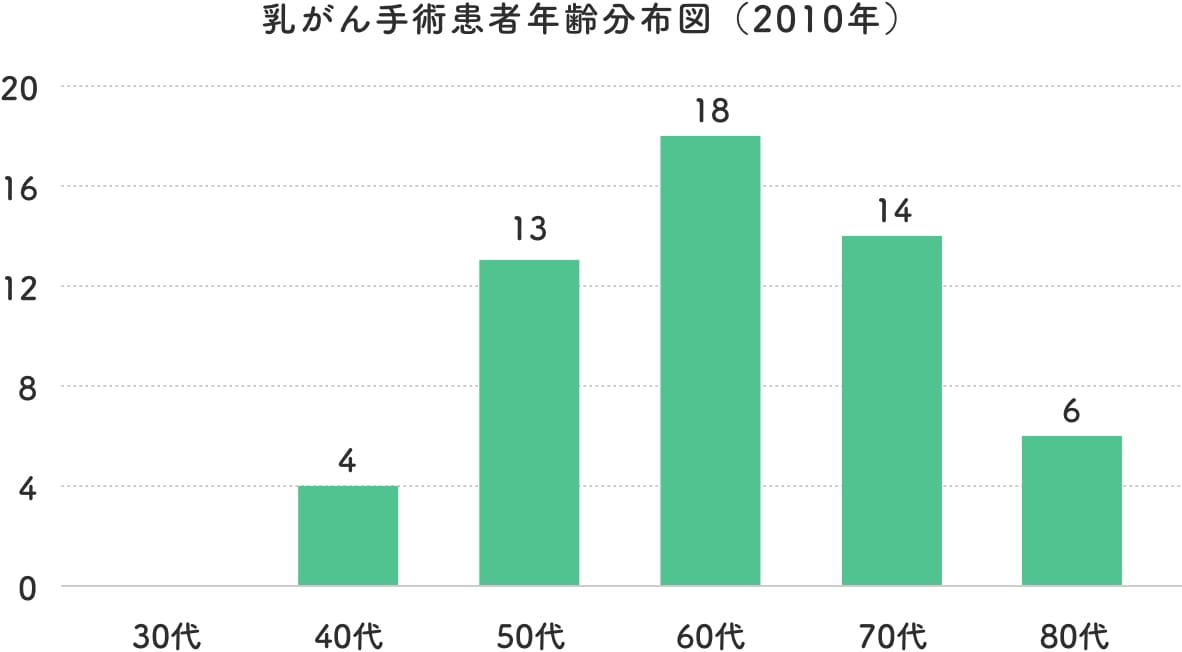

当院では比較的高齢の患者さんや、糖尿病などさまざまな合併症を抱えた患者さんが多いのが特徴です。

薬物療法(化学療法、ホルモン療法)

術前化学療法

この治療法には2つの目的があります。

一つは、診断時の癌が大きくて、そのまま手術では乳房温存手術が出来ない時に、手術に先立って抗癌剤治療を行い癌を小さくして乳房温存手術を可能にする目的です。

もう一つの目的は、再発を一層少なくしようとすることです。癌が消失してしまった患者さんでは、手術の後に抗癌剤治療をするより治癒する率が高くなっています。方法は、アントラサイクリン系薬剤(アドリアシン又はファルモルビシン)とエンドキサンを3週間毎に4回投与、続いてタキソテールを3週間毎に4回あるいはタキソールを毎週毎12回投与します。この治療をしていても、しこりが大きくなる患者さんでは、抗癌剤投与を中止して手術に切り替えます。

術前化学療法を行った後の乳房温存率は90%近くになっています。

術前ホルモン療法

現時点では(2011年4月)、標準治療になっていないために、ほとんどは臨床試験に参加していただける患者さんを対象に行っています。

術後化学療法

根治術を行った後で、再発リスクが高いと判断される患者さんに行っています。再発リスクの評価や、抗癌剤の感受性に関しては日々研究が進んでおり、出来るだけ最新の知見を取り入れ、個々の患者さんに合ったオーダーメード治療ができるように心がけています。

術後ホルモン療法

ホルモン依存性乳癌の患者さんにはほぼ必須の治療です。少なくとも、5年間の内服が必要になります。

手術の適応にならない、進行した状態の患者さんに対しては、以上のような治療を組み合わせて、集学的に治療を行っています。現在も外来で10数名の患者さんが薬物療法を行いながら、頑張っておられます。

以上、簡単ではありますが御参考になればと思います。

ともに乳がんに立ち向かっていきましょう!!!

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。