疾患・症状説明DISEASE

肝がん(内科)

肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、炎症やがんがあっても初期には自覚症状がほとんどありません。医療機関での定期的な検診や、ほかの病気の検査のときなどに、たまたま肝細胞がんが発見されることも少なくありません。

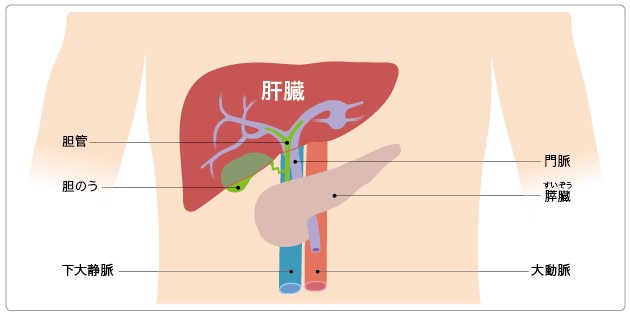

図1 肝臓と周辺の臓器の構造

肝細胞がんは、肝臓の細胞ががん化して悪性腫瘍になったものです。同じ肝臓にできたがんでも、肝臓の中を通る胆管ががん化したものは「肝内胆管がん(胆管細胞がん)」と呼ばれています。肝細胞がんと肝内胆管がんは、治療法が異なることから区別されています。ここでは、肝細胞がんについて説明します。

肝細胞がんは、肝機能に影響を与える各種慢性肝疾患(B型慢性肝炎やC型慢性肝炎、肝硬変、脂肪肝・NASH、など)を伴っていることが多くみられます。脂肪肝とは、肝細胞の中に脂肪が過剰にたまっている状態のことですが、NASH(非アルコール性脂肪性肝炎)からの肝硬変・肝がんが近年急速に増加しています。肝硬変とは、肝炎ウイルスや脂肪肝などによって、長期間にわたり炎症を起こした結果、肝臓が硬くなってしまった状態のことをいいます。 肝細胞がんの検査は、超音波(エコー)検査や、CT検査、MRI検査の画像検査と、腫瘍マーカー検査を組み合わせて行います。また、肝細胞がんとその他のがん、悪性か良性かの区別をするために針生検を行う場合もあります。

肝細胞がんの治療

治療方法は、がんの進行の程度や体の状態(特に肝臓の機能)などから検討します。

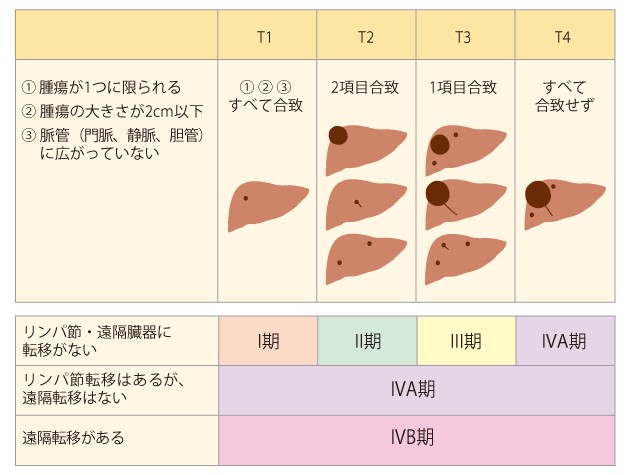

がんの進行の程度は、「病期(ステージ)」として分類します。

肝細胞がんの病期は、がんの大きさ、個数、がんが肝臓内にとどまっているか、ほかの臓器まで広がっているか(転移)によって決まります(図2)。

図2 肝細胞がんの病期分類(日本肝癌研究会)

※日本肝癌研究会編「臨床・病理 原発性肝癌取扱い規約 第6版補訂版(2019年)」(金原出版),P26-27一部改変して転載

治療法を選択する際は、肝臓の障害の程度(肝予備能:肝臓の機能がどのくらい保たれているか)も確認します。

肝細胞がんの治療は、がんが肝臓内にとどまっている場合には、穿刺局所療法(RFA,PEIT)、肝切除、肝動脈化学塞栓療法(TACE)が中心です。また、遠隔転移がある場合には、肝臓の状態やがんの進行具合によっては、分子標的薬等による全身薬物療法や、肝移植、放射線治療を選択します。

肝細胞がんの患者さんの多くは、がんと慢性肝疾患という2つの病気を抱えているため、がんの病期(ステージ)だけでなく、肝臓の障害の程度(Child-Pugh分類による評価)も考慮して治療方法を選択します。

穿刺局所療法

体の外から針を刺し、局所的に治療を行う方法で、手術に比べて体への負担の少ないことが特徴です。Child-Pugh分類のAまたはBのうち、がんの大きさが3cm以下、かつ、3個以下の場合に行います。肝細胞がんの穿刺局所療法として推奨されているのは現在ラジオ波焼灼療法(RFA)です。

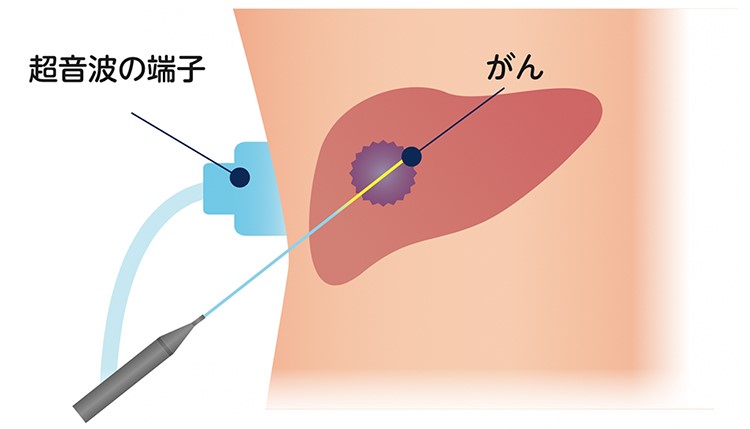

ラジオ波焼灼療法(RFA 図3)経皮的エタノール注入(PEIT)

RFAは体の外から特殊な針をがんに直接刺し、通電してその針の先端部分に高熱を発生させることで、局所的にがんを焼いて死滅させる治療法です。治療の際は、腹部の局所での麻酔に加えて、焼灼で生じる痛みに対して鎮痛剤を使用したり、静脈からの麻酔を行います。焼灼時間は10〜20分程度です。発熱、腹痛、出血、腸管損傷、肝機能障害などの合併症が起こることもあり注意して行います。治療後は、数時間程度の安静が必要です。その他従来からの穿刺局所療法として、経皮的エタノール注入(PEIT)を病態に応じて行っています。

図3 ラジオ波焼灼療法(RFA)

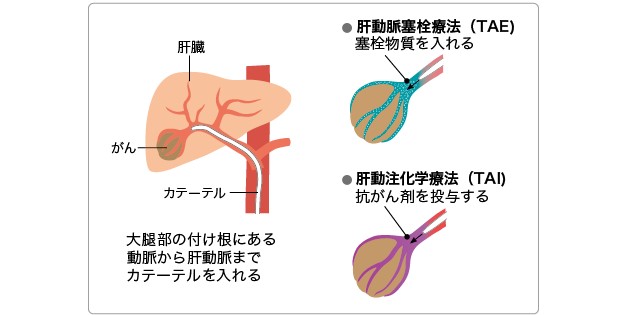

肝動脈化学塞栓療法(TACE)と肝動脈塞栓療法(TAE)(図4)

CT画像で体の中を透かして見ながらカテーテルを入れて、標的となるがんの治療を行います。塞栓療法には、肝動脈化学塞栓療法(TACE)と肝動脈塞栓療法(TAE)があります。肝動脈化学塞栓療法(TACE)はがんに栄養を運んでいる血管を人工的にふさいで、がんを“兵糧攻め”にする治療法です。血管造影に用いたカテーテルの先端を肝動脈まで進め、細胞障害性抗がん剤(以下、抗がん剤)と、肝細胞がんに取り込まれやすい造影剤を混ぜて注入し、その後に塞栓物質を注入する治療法です。肝動脈を詰まらせることでがんへの血流を減らし、抗がん剤によりがん細胞の増殖を抑えます。

肝動脈塞栓療法(TAE)は肝動脈化学塞栓療法(TACE)と同様に、がんに栄養を運んでいる血管を人工的にふさいで、がんを“兵糧攻め”にする治療法です。肝動脈塞栓療法(TAE)では、血管造影に用いたカテーテルから塞栓物質のみを注入します。肝動脈を詰まらせることでがんへの血流を減らします(図)。Child-Pugh分類のAまたはBのうち、大きさが3cmを超えた2〜3個のがん、もしくは、大きさに関わらず4個以上のがんがある場合に行われることがあります。がんの存在する範囲が広い場合は、治療を複数回に分けて行います。また、塞栓療法は、ほかの治療と併用して行われることがあります。当院では放射線科IVR専門医がこの治療を行っています。

図4 肝動脈塞栓療法(TAE)と肝動注化学療法(TAI)

日本肝臓学会 企画広報委員会編「肝臓病の理解のために 5.肝がん(2015年)」 ,P.6(図5.肝動脈化学塞栓療法の原理)より改変

全身薬物療法

肝細胞がんの全身薬物療法では、分子標的薬による治療(分子標的治療)や免疫チェックポイント阻害薬による治療が標準治療です。肝切除や肝移植、穿刺局所療法、肝動脈化学塞栓療法(TACE)が行えない進行性の肝細胞がんで、パフォーマンスステータスと肝臓の機能がともに良好なChild-Pugh分類Aの場合には、全身薬物療法を行います。

対象の診療科

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。