疾患・症状説明DISEASE

膵がん(内科)

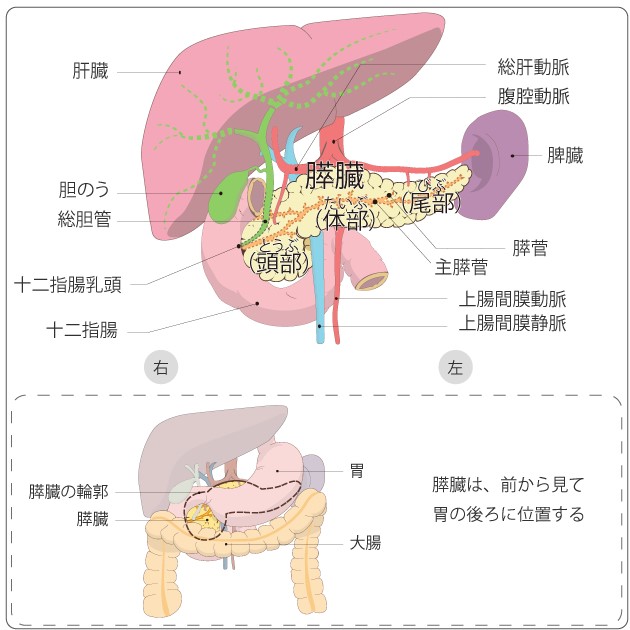

膵臓は、胃の後ろにある、長さ20cmほどの左右に細長い臓器です(図1)。右端のふくらんだ部分を膵頭部(頭部)といい、十二指腸に囲まれています。左側の幅が狭くなっている部分は膵尾部(尾部)といい、脾臓に接しています。膵臓の真ん中は体部といいます。膵臓全体には、膵管という細長い管が、膵臓を貫いて網の目のように走っています。

図1 膵臓と周囲の臓器の関係

膵臓は、がんが発生しても症状が出にくく、早期の発見は簡単ではありません。進行してくると、腹痛、食欲不振、腹部膨満感(おなかが張る感じ)、黄疸、腰や背中の痛みなどが起こります。その他、急な糖尿病の発症や悪化がみられることがあり、膵臓がんを見つけるきっかけになることもあります。ただし、これらの症状は膵臓がん以外の理由でも起こることがあり、膵臓がんであっても起こらないことがあります。

膵臓がんの検査

当科は膵臓の腫瘤が発見された患者さんや、膵がんが疑われる患者さんの検査を積極的に行い、早期診断・治療に努力しています。

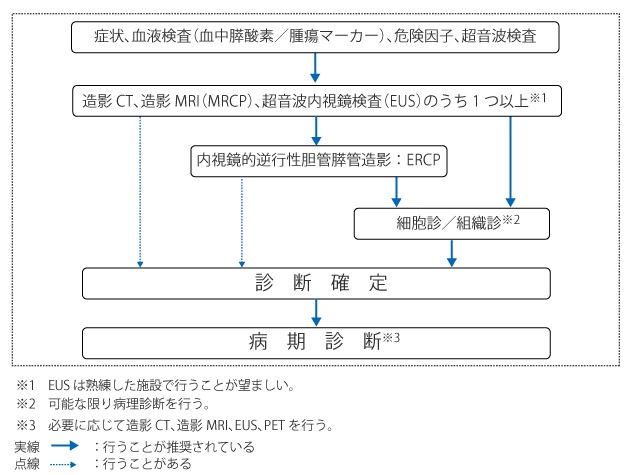

症状や膵臓がんを発生させる危険因子(糖尿病や慢性膵炎など)があったり、血液検査や超音波検査で異常が見られたりすることにより、膵臓がんが疑われる場合には、造影CT検査、造影MRI検査(MRCP)、超音波内視鏡検査(EUS)を行います。これらの検査によって診断されなかった場合には、内視鏡的胆管膵管造影検査(ERCP)や超音波内視鏡下穿刺吸引法(EUS-FNA)などを積極的に行っています。可能な限り細胞診や組織診による病理診断を行って、総合的に判断し、治療方針を決定しています(図2)。

図2 膵臓がんの診断の流れ

日本膵臓学会 膵癌診療ガイドライン改訂委員会編「膵癌診療ガイドライン2019年版」(金原出版)より作成

病期と治療の選択

治療法は、がんの進行の程度や体の状態などから検討します。がんの進行の程度は、「病期(ステージ)」として分類します。 病期は膵臓がんでは早期から進行するにつれて0期〜Ⅳ期まであります。病期は、がんの大きさ、周囲への広がり(浸潤)、リンパ節や他の臓器への転移があるかどうかによって決まります。全身の状態を調べたり、病期を把握する検査を行ったりすることは、治療の方針を決めるためにとても重要です。当科では手術が困難な患者さんに対して化学療法を積極的に行っています。

図3 病期と治療法

日本膵臓学会 膵癌診療ガイドライン改訂委員会編「膵癌診療ガイドライン2019年版 P93」(金原出版)

対象の診療科

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。