疾患・症状説明DISEASE

肝疾患(外科)

はじめに

肝臓は右上腹部にあり肋骨に守られている臓器で、肝細胞、3種類の血管(門脈、肝動脈、肝静脈)、そして胆管で構成されています。体に必要なタンパク質を合成したり、有害物質を解毒したり、消化液である胆汁を作ったりする非常に大事な臓器です。中でも、肝臓で作られた胆汁は肝内の胆管(肝内胆管)から上部胆管(肝門部領域胆管、近位胆管)を通って、いったん胆嚢で蓄えられて凝縮され、細い胆嚢管から下部胆管(遠位胆管)、乳頭部を通って十二指腸に流れ込み消化を助けます。肝細胞と、胆汁の通り道である胆管の全ての部位に病気が発生する可能性があります。

対象疾患

肝臓の悪性腫瘍

肝細胞がん、肝内胆管がん、転移性肝がん(大腸がんや胃がんなど、他の臓器のがんが肝臓に転移したもの)

胆道の悪性腫瘍

肝内胆管がん、胆管がん(肝門部領域胆管がんと遠位胆管がん)、胆嚢がん、乳頭部がん(十二指腸乳頭部がん)

その他の肝疾患

肝のう胞、肝血管腫、胆管内乳頭状腫瘍など

図 肝臓とその周辺臓器 (一般社団法人日本肝胆膵外科学会HPより)

術前評価

肝臓内にある腫瘍の場合、超音波検査やCT、MRI検査で腫瘍の場所や周囲の構造物(血管や胆管)との位置関係を把握します。胆道内に腫瘍がある場合、消化器内科の協力も得て、内視鏡的胆管造影検査(専門用語でERCP)を行い、正確な腫瘍の組織型と進展様式を把握します。その上で、過不足のない切除範囲を定めます。

また、安全な肝切除術は切除されない残った肝臓が形態的にも機能的にも再生することが前提になります。そのため、個々の肝臓が持つ再生する力(予備能と言います)を評価する必要があります。肝炎ウィルス、アルコール多飲、脂肪肝などは肝臓の予備能を低下させる原因となり、肝臓の手術をする際にはそういった既往歴のない患者と比べて安全に切除できる肝臓の範囲が狭く、術後合併症のリスクが相対的に高まります。肝臓の予備能の大半は血液検査でわかりますので、患者さんへの負担は軽度です。具体的にはChild-Pugh分類、肝障害度、インドシアニングリーン(ICG)検査といった評価項目があり、それとは別に、2次元のCT画像を3次元画像に再構築する特殊なソフトウェアを使用して腫瘍の場所や周囲との位置関係、そして切除範囲を立体的に可視化させます。様々な検査を組み合わせて最終的には個々の病気、患者さんに合った最良の術式を決定します。こういった過程を外来で逐一お話ししながら安全な手術を計画していきます。

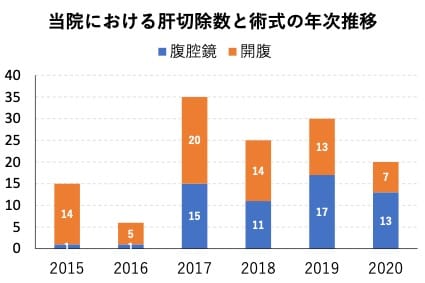

腹腔鏡手術

胃癌や大腸癌の手術同様、肝臓外科の領域でも腹腔鏡手術が占める割合は大きくなっています。腹腔鏡手術の最大の利点は、小さな創で手術ができることであり、患者さんにとって侵襲と負担が少ないことであります。その結果、手術創に関連した合併症(化膿したり開いたりすること)が減り、在院日数が短くなっています。当院での肝切除に占める開腹手術と腹腔鏡手術の割合の推移を図に示しておりますので参照下さい。高侵襲であると考えられていた肝切除術も腹腔鏡手術の普及によって、低侵襲な手術になりつつあります。最終的には病気の場所や大きさ、周囲への進展の程度を総合的に鑑みて術式を決めていくことになります。殊に当院には日本内視鏡外科学会所属の技術認定医が4名(2022年1月現在;それぞれ膵臓、胆道、大腸、そして胃で取得)在籍しており、知識と技術を持ち寄り、内視鏡手術の成績向上に精進しております。

【腹腔鏡手術の適応となる術式】

肝部分切除、外側区域切除、内側区域切除、前区域切除、後区域切除、右葉切除、左葉切除

ロボット手術

患者様へのメリット(出血量低下・緻密で繊細な手術)を考慮し神戸西市民病院では、2022年より肝臓がんにロボット手術も行っております。

開腹手術

肝臓の手術を開腹で行う場合は20cmを超える大きな創になることが一般的です。肝臓は右の肋骨に守られているため、病気の部位にもよりますが、直接肝臓を手で触れて手前に引っ張ってこないと切除できないことが多いです。腫瘍が極めて大きい場合や、肝臓周囲の大事な血管に近接している場合は開腹手術の適応となることがあります。また、胆管癌の手術で、胆管切除と胆道再建といった複雑な手技が必要な場合、当院では開腹手術を行っております。

【開腹手術の適応となる術式】

全ての腹腔鏡手術の適応術式、胆道再建が必要な場合、血管の切除/再建が必要場合

術後の入院生活

食事・リハビリ

昔とは異なり、現在は術後可及的速やかに食事を再開し、離床することが術後の合併症を減らすというコンセンサスがあります。当院でも肝切除術に伴う絶食期間は最小限で、通常は2日目から食事を再開します。また、患者さんの状態を見ながら手術翌日から少しずつ離床をしていきます。高齢の方に対してはリハビリの先生にもお手伝い頂き、術後の早期退院実現に努めています。在院日数は、小範囲の肝切除であれば1週間前後、大範囲の肝切除であっても2週間程度を目標にしています。

合併症

肝臓は肝細胞、血管そして胆管で構成された実質臓器です。肝切除をするということは複雑に走行する血管と胆管を横断することであり、血管断端からの出血や胆管断端からの胆汁漏が起こり得る合併症となります。切除する肝臓の体積や範囲が大きければ大きいほど、手術手技は複雑になり、出血や胆汁漏のリスクは上がります。そのため、切除範囲が大きな手術では肝臓の切離面近くにドレーンと呼ばれるチューブを留置して術後2-3日の間、出血や胆汁漏がおこってないかどうか見張ることがあります。しかし、手術手技、手術に用いる医療機器、そして薬剤も時代と共に向上していますので、合併症の程度も軽くなっていますし、早期に発見および治療できれば術後経過に及ぼす影響も少なくなります。また、術後の肝臓再生が芳しくない場合、術後肝不全という病態になることもあります。術後肝不全にならないように術前に綿密な手術計画を立て、計画通りの手術を行うことを心がけています。

さいごに

当院で手術を受けるかどうか、最終的に決めるのは患者さんご自身です。毎日外科医が外来に出ていますし、近隣の医療施設とも密に連携を取っていますので、肝臓のご病気がある方は是非とも一度当院を受診下さい。外科一同、真摯な姿勢で対応させていただきます。

対象の診療科

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。