疾患・症状説明DISEASE

膵疾患(外科)

膵臓とは

膵臓は胃の後ろ(背中側)にある長さ15~20cmほどの横に長い臓器です。

体の右側から膵頭部・膵体部・膵尾部と呼びます。

膵臓の主な役割は2つあり、1つ目は、膵液という消化液を産生し、膵管に集められ十二指腸に向かって分泌しています(外分泌機能)。膵液は炭水化物、タンパク質、脂質の消化吸収に大きな役割を果たしています。2つ目は、インスリン・グルカゴンという血糖を調節するホルモンを産生し血液中に分泌しています(内分泌機能)。これらのホルモン分泌機能に異常が生じることが糖尿病の一因でもあります。

●悪性腫瘍

・膵臓がんとは

浸潤性膵管がん(腺がん)が最も多く9割を占め、一般的に「膵臓がん」と言われるものです。それ以外に膵腺房細胞がん、膵神経内分泌腫瘍(NET:後述)などがありますが、これらの比較的稀な腫瘍はそれぞれの種類によって治療方針が異なります。

・症状

膵臓は腹部の深い場所にあり症状が出にくい臓器です。膵癌は早期の状態では自覚症状がほとんどないため、進行してから腹痛、体重減少、黄疸等で診断される場合がほとんどです。膵癌全国登録で、無症状で診断される例は15%程度で、進行するにつれ、上腹部痛(31.6%)、黄疸、(18.9%)、腰背部痛(8.6%)、体重減少(4.7%)と続きます。

また糖尿病を新たに発症した、糖尿病治療中の患者さんの血糖値が急に悪化した、などを契機に見つかることもあります。

・発生要因・危険因子

膵癌の発生原因ははっきり分かっていませんが、近年、膵癌になりやすい危険のある人は分かってきています(図)。糖尿病や慢性膵炎がある人、若い時の肥満者、喫煙者、血縁者に膵癌がいる人(家族歴)、ある種類の膵嚢胞性腫瘍がある人がそれにあたります。

近年、膵癌発症の危険因子も明確となり、2013年以降膵癌診療ガイドラインに明記される様になりました。

| 危険因子 | 膵癌リスク | |

|---|---|---|

| 家族歴 | 膵癌家族歴 | 遺伝性膵癌症候群第一近親者1人:4.5倍 2人6倍6.79倍 |

| 遺伝性疾患 | 遺伝性膵癌(PRSS1) 遺伝性乳癌卵巣症候群(BRCA1/2) Peutz-Jeghers症候群 (STK11/LKB1) 家族性異型多発母斑黒色腫症候群(CDKN2A/p16) 遺伝性非ポリポーシス大腸癌(hMSH2,hMLH1) 家族性大腸腺腫ポリポーシス(APC) |

53〜87倍 4.1〜5.8倍 132倍 13〜22倍 8.6倍 4.4倍 |

| 合併疾患 | 糖尿病 肥満 慢性膵炎 膵管内乳頭粘液腺腫(IPMN) 膵嚢胞 |

1.94倍(発症から1年未満;5.38倍 20代男性BMI30以上で3.5倍 13.3倍 膵癌合併頻度が2〜10% 約3倍 |

| 生活習慣 | 喫煙 大量飲酒 |

1.68倍 本数・期間と相関あり エタノール37.5g/日以上で1.22倍 |

| 環境他 | 塩素化炭化水素, Helicobacter pylori感染, 胃潰瘍既往, HBV感染, 歯周病 |

・検査

膵癌と診断するためには、色々な画像検査を組みわせての診断が必要となります.比較的侵襲の少ないCT検査、MRI検査、P E T検査と、がん細胞の存在を確認するために、内視鏡的逆行性胆管膵管造影(E R C P)検査や超音波内視鏡(E U S)検査を組み合わせて診断します。

これらの画像検査で、「切除可能」・「切除可能境界」「切除不能」に分類し、それぞれに応じた治療を選択していきます。

・治療

膵臓がんの治療は、外科手術、抗癌剤治療、放射線治療、支持療法などがあります。

1:手術療法

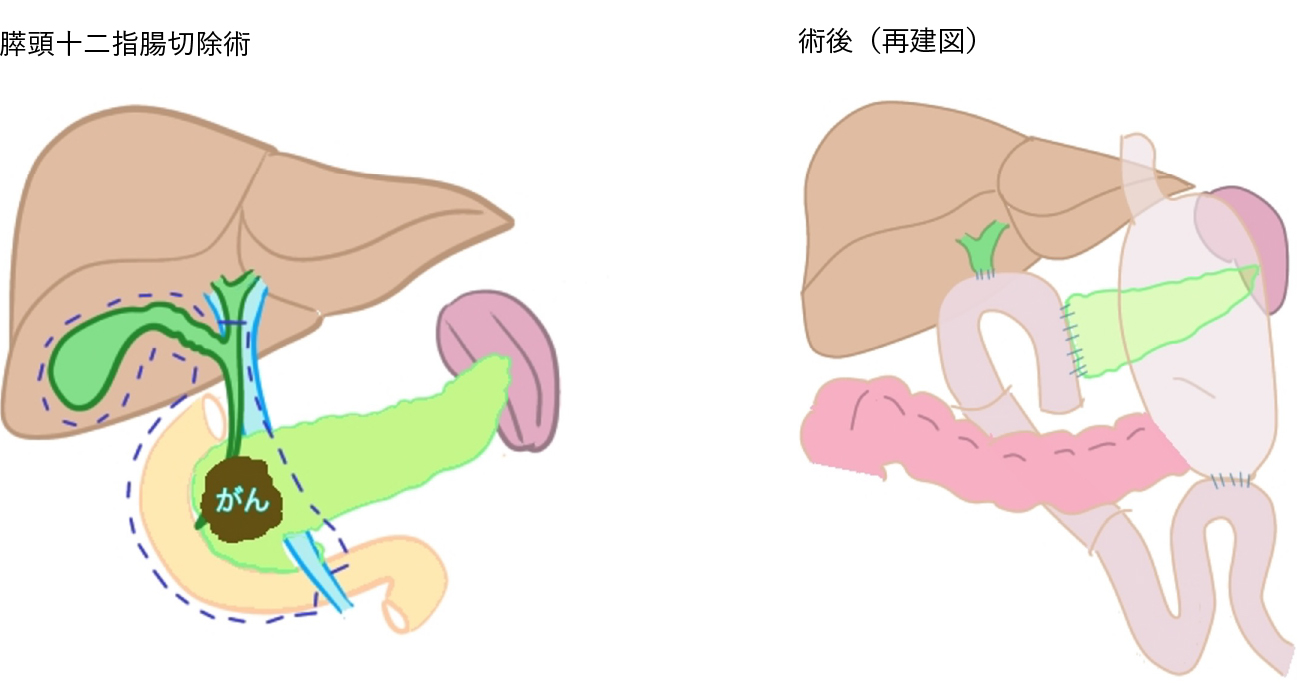

1)膵頭十二指腸切除術

膵頭部にがんや膵腫瘍がある場合に行う手術です. 膵頭部(膵臓の約1/3)、十二指腸、胃の一部、胆嚢(のう)、胆管、周囲のリンパ節も同時に切除します。がんが一部血管(門脈)に広がっている場合は血管を同時に切除し再建します。

切除後は、膵臓、胆管、胃をそれぞれ小腸につなぎ合わせて、膵液、胆汁、食事が流れる様に再建します。

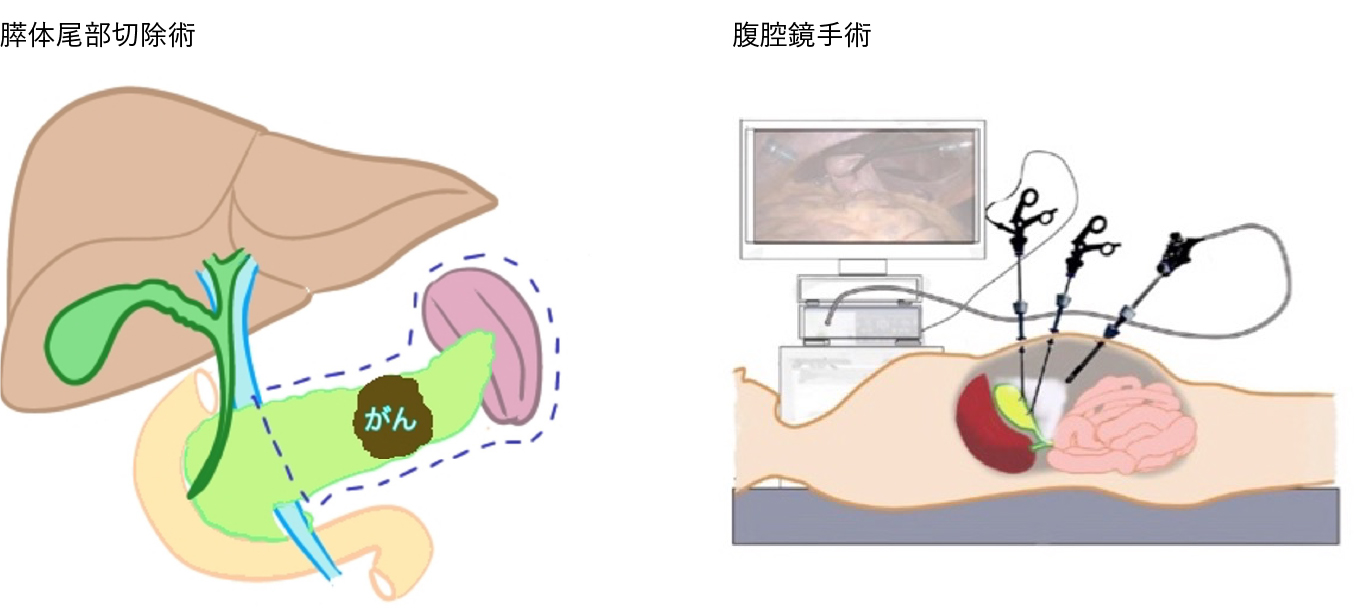

2)膵体尾部切除(脾臓合併切除)

膵体尾部にがんや膵腫瘍がある場合に行う手術です。

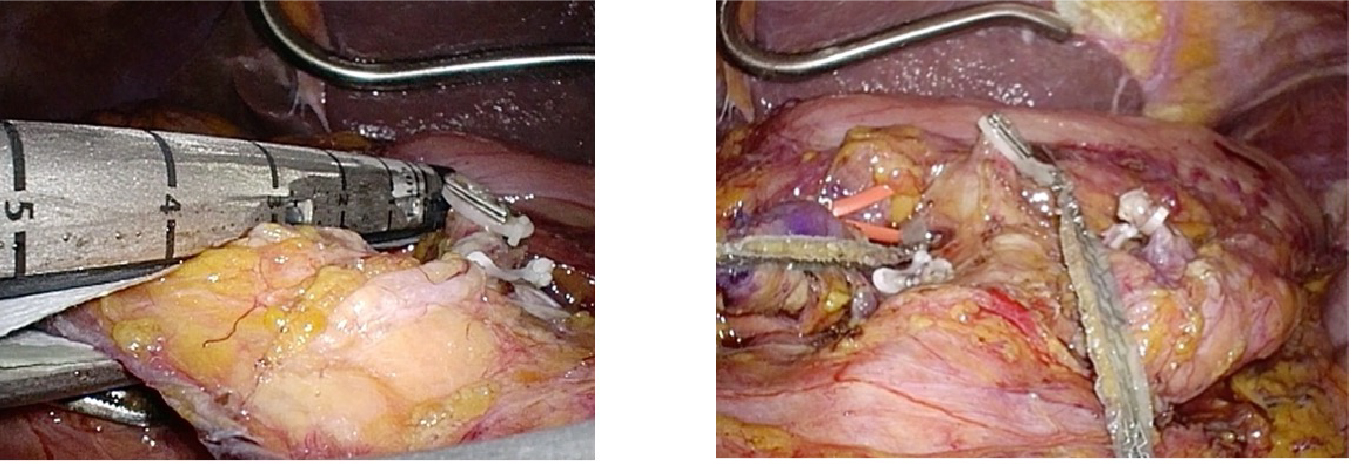

膵臓の約2/3を切除します。膵体尾部がんでは脾動脈( 脾臓を栄養する血管)周囲のリンパ節を切除する必要があるため、脾臓も摘出します. 当院では腹腔鏡下手術を積極的に導入しています。

2;化学療法(抗がん剤などの薬物療法)

転移や局所進行により手術ができない場合や手術後に再発した場合に勧められる治療です。がんの進行を抑え、元気に長く生きられる効果(延命効果)、痛みなどの自覚症状を和らげる効果(症状緩和効果)などがあります。

近年は切除可能境界型と診断された場合など、切除の可能性を上げるために、手術の前に抗がん剤治療(術前化学療法)を行う場合があります。また、手術でがんを取り除いた後に再発を予防するために一定期間化学療法を行う場合(術後補助化学療法)もあります。

抗がん剤治療は、使用する場面によって目的が異なります.目的を考えながら、患者さんご本人の状態に合った最適な治療を選択することが大切です。

3:放射線療法

肝臓や肺などに転移はないけれども、がんが局所で進行して大血管を巻き込んで手術ができない場合に行われます。基本的にがんが一ヶ所に限局していることが必須です。化学療法を組み合わせて行うと治療の効果が高まることが期待できます。患者さんが手術を希望しない場合、体力的に手術ができない場合などに放射線治療を行うこともあります。またがんによる痛みなどの症状を緩和する目的で行うこともあります。

4:支持療法

症状を緩和する事が治療の主な目的ですが、他の治療と並行していくことが重要です.痛みのコントロールは治療の質も向上させます。

●その他の膵疾患

膵臓にできるものには膵管内乳頭粘液性腫瘍(IPMN)、膵粘液性嚢胞腫瘍(MCN)などの嚢胞性腫瘍もありますがそれぞれ悪性度により治療法は異なりますが、切除が必要と診断された場合には、悪性腫瘍に準じた治療法( 主に手術)を選択する事が多いです。

1;膵管内乳頭粘液産生腫瘍(I P M N)

IPMNは高齢男性に多く、膵管(膵臓の中にある膵液の流れる管)に粘液を有する腫瘍細胞が乳頭状に増殖する腫瘍です。主膵管が全体的にもしくは部分的に拡張する「主膵管型IPMN」、ブドウの房の様な嚢胞の形を呈する「分枝型IPMN」、および分枝にも主膵管にも変化をきたす混合型があります。主膵管型IPMNは悪性である例が多く、治療として手術が第一選択となります。分岐型IPMNは、悪性化することがありますが、変化は比較的ゆっくりであるため、大きさや形の変化に注意しながら経過観察することができます。分岐型IPMNの場合、1:主膵管型(10mm以上)・2;膵管内または嚢胞内に腫瘤様の結節を認める・3;膵液を採取して細胞を調べる検査(細胞診)で陽性(悪性)の所見など、悪性が疑われた場合が手術適応となります。

2;膵神経内分泌腫瘍(PNET)

神経内分泌腫瘍(Neuroendocrine neoplasm: NEN)は人体に広く分布する神経内分泌細胞からできる腫瘍で膵・消化管・肺など全身の様々な臓器にできます。最近、広く疾患が認知されたことと画像検査の進歩により偶発的に診断される場面が増え、故に患者数が増加しています。NENは高分化型の神経内分泌腫瘍 (Neuroendocrine Tumor:NET)と低分化型の神経内分泌癌 (Neuroendocrine Carcinoma:NEC)に分類されます。高分化型のNETは悪性度別でG1(低悪性度)/G2(中悪性度)/G3(高悪性度)に分類されます。 いずれの場合も手術適応となります。

3;粘液性嚢胞腫瘍(MCN)

MCNは40〜50代の女性に多く、嚢胞内に多量の粘液を貯留しています。将来癌化する可能性が高いといわれています。嚢胞性疾患は鑑別が困難な場合も多く、複数の画像検査(CT検査、MRI検査、超音波内視鏡検査など)を行い、正確に診断することが重要です。

治療法は、原則手術が必要となります。

4:その他の嚢胞性疾患

1;Solid-Pseudopapillary Neoplasm (SPN)

SPNは若年女性に好発する低悪性度腫瘍で多くは無症状です。男性の場合は稀ですが悪性度が高いことが多いです。当院での切除例では70%で病理学的に悪性例でした。診断がついた時点で治療は原則的に手術が選択されます。

2;漿液性嚢胞腫瘍(SCT; serous cystic tumor)

SCNは中年女性に好発する嚢胞性腫瘍でほとんどが良性腫瘍であるため原則経過観察となります。しかし、他の悪性腫瘍と鑑別が困難な場合や、症状を伴う場合、サイズが大きい場合に手術が考慮されます。

当院では、消化器内科、外科、化学療法チーム等が協力し、集学的治療を行っております。また、外科周術期早期理学療法および栄養介入をチーム(POST; Peri-Operative Support Team)として取り組んでおります。膵頭十二指腸切除術などの高難度手術の周術期合併症対策にシンバイオティクスの有用性などが明確になっており、この様な介入と、肝胆膵領域手術にも腹腔鏡手術を導入することで、高齢者でも安全に、かつ術後日常生活動作の低下を最小限にとどめる事が可能であります。肝胆膵外科領域は手術のみでなく、化学療法や放射線療法などを組み合わせた治療法を検討する必要があります。常に患者様に適切な治療を提供できる様努めて参ります。

対象の診療科

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。