疾患・症状説明DISEASE

2型糖尿病

2型糖尿病ってどんな病気?

1000万人おられるといわれる「2型糖尿病」ってどんな病気なのでしょうか。

ここではポイントを3つに絞って、お伝えします。

①血糖値が上がる仕組み ②糖尿病は血管の病気 ③健診と定期通院が大切 です。

①血糖値が上がる仕組み

血糖値を下げるのは、すい臓でつくられる「インスリン」というホルモンです。

逆に、血糖値を上げる要素は、たくさんあります。

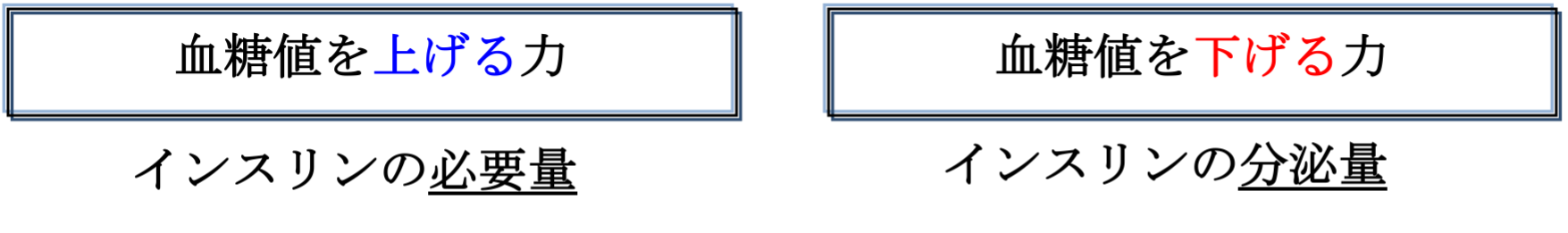

血糖値は、「上げる力」と「下げる力」のバランスで決まります。

血糖値を上げる力は、体全体の「インスリンの必要量」と言い換えることができます。

血糖値を下げる力は、すい臓の「インスリンの分泌量」です。

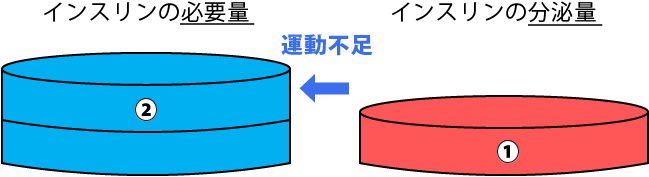

図で、積み木を使って説明します。

左の青い積み木は、体全体のインスリンの必要量になります。標準的な必要量を積み木1個分とします。

右の赤い積み木は、インスリンを出す力(分泌量)です。標準的なインスリン分泌量を積み木1個分とします。

この図のように、インスリンの必要量(青い積み木)とインスリンの分泌量(赤い積み木)がつりあっているとき、血糖値は正常で上昇しません。

こうなるとどうでしょうか。

「運動不足」となると、体全体の「インスリンの必要量」が増えてしまいます。青い積み木が2個となりました。

赤い積み木が1個のままでは、必要量が分泌量を上回ると、血糖値が上がってしまいます。

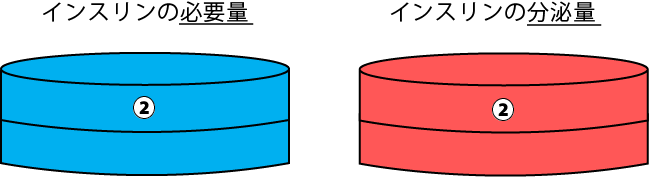

ここで、インスリンの分泌量(赤い積み木)が2個になりました。

インスリンの必要量に分泌量が追い付けば血糖値は上昇しません。

ただ、日本人を含むアジア人では、このインスリンを分泌する力が、欧米人に比べて半分程度しかありません。

そのため、アジア人は少しの生活習慣の変化で血糖値が上がりやすいと言われています。

ここでは「運動不足」を例に挙げましたが、「食べ過ぎ」などもインスリンの必要量を増やしてしまう要素となります。

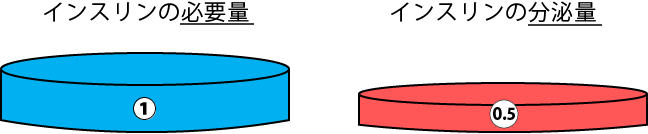

このようなケースはどうでしょうか。

インスリンの必要量を増やしてしまう「運動不足」や「食べ過ぎ」などの生活習慣の変化がないにも関わらず、インスリンの分泌量が少ないことで、血糖値が上昇してしまいます。

このようなケースは、欧米人に比べてアジア人で非常に多く見られます。

このように血糖値は、「上げる力」と「下げる力」のバランスで決まります。

一人ひとり、このバランスに個人差があり、個々の状況に合わせて治療法を相談します。

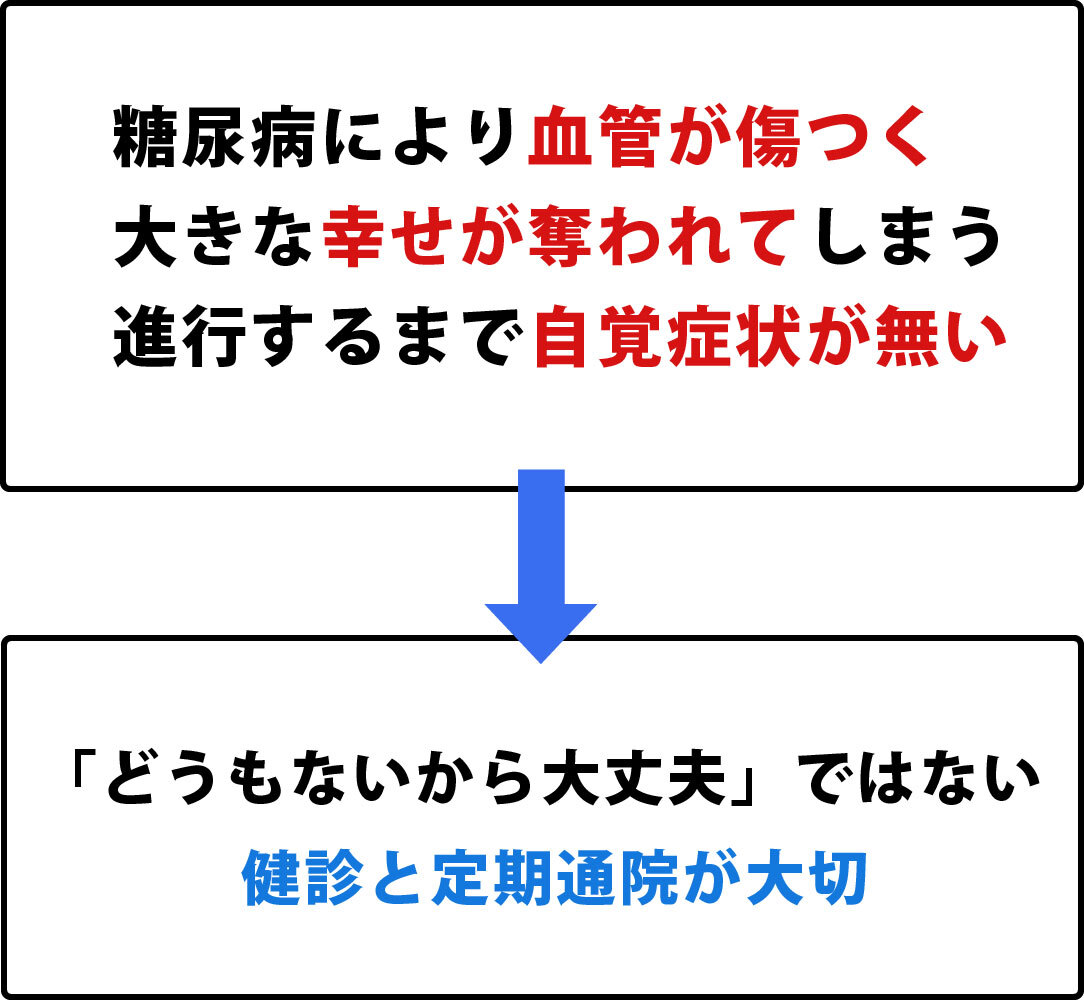

②糖尿病は血管の病気

血管には、「太い血管」と「細い血管」があります。

糖尿病は両方の血管を傷つけます。

太い血管が傷つくと、脳、心臓、足に障害を生じます。

細い血管が傷つくと、神経、目、腎臓に障害を生じます。

いずれも大きく幸せを奪ってしまうものです。

また、重要なポイントですが、進行するまで自覚症状がありません。

太い血管に障害

- 脳梗塞

- 心筋梗塞

- 足の壊疽(えそ)

細い血管に障害

- 神経が傷む

- 目が傷む(網膜症)

- 腎臓が傷む(腎症)

③健診と定期通院が大切

糖尿病によって血管が傷つき、大きく幸せを奪ってしまいますが、進行するまで自覚症状がありません。「どうもないから大丈夫」ではないのです。

よって、健診と定期通院がとても大切となります。

対象の診療科

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。