疾患・症状説明DISEASE

胆道疾患

悪性疾患

胆道がんとは

胆道とは、肝臓から分泌された胆汁の通り道で、肝臓側から総肝管→胆嚢(たんのう)総胆管→十二指腸乳頭部までが含まれます。

肝臓の働きとして、胆汁を産生する役割がありますが、その胆汁の通り道である胆管から発生する癌のことを胆道がんと言います。胆道がんは部位によって、遠位胆管がん(下部胆管がん、中部胆管がん)、肝門部領域胆管がん(肝門部胆管がん)、乳頭部がん、胆嚢がんがあります。

症状

胆道がんにより様々な症状が出現しますが、胆汁の流れが悪くなったり、胆汁が流れなくなる(閉塞性黄疸)などによる下記の様な症状が進行の程度によって出現することがあります。

- 黄疸:皮膚や眼球が徐々に黄色くなる。

- 灰白色便:便の色が白っぽくなる。

- 濃縮尿:尿の黄色味が強くなる(ビリルビン尿)

- かゆみ

- 発熱

- 全身倦怠感

- 上腹部痛

症状が無い場合も多く、通院先や検診の採血で突然肝機能異常などを指摘され、病気が分かることもあります。

治療

手術療法

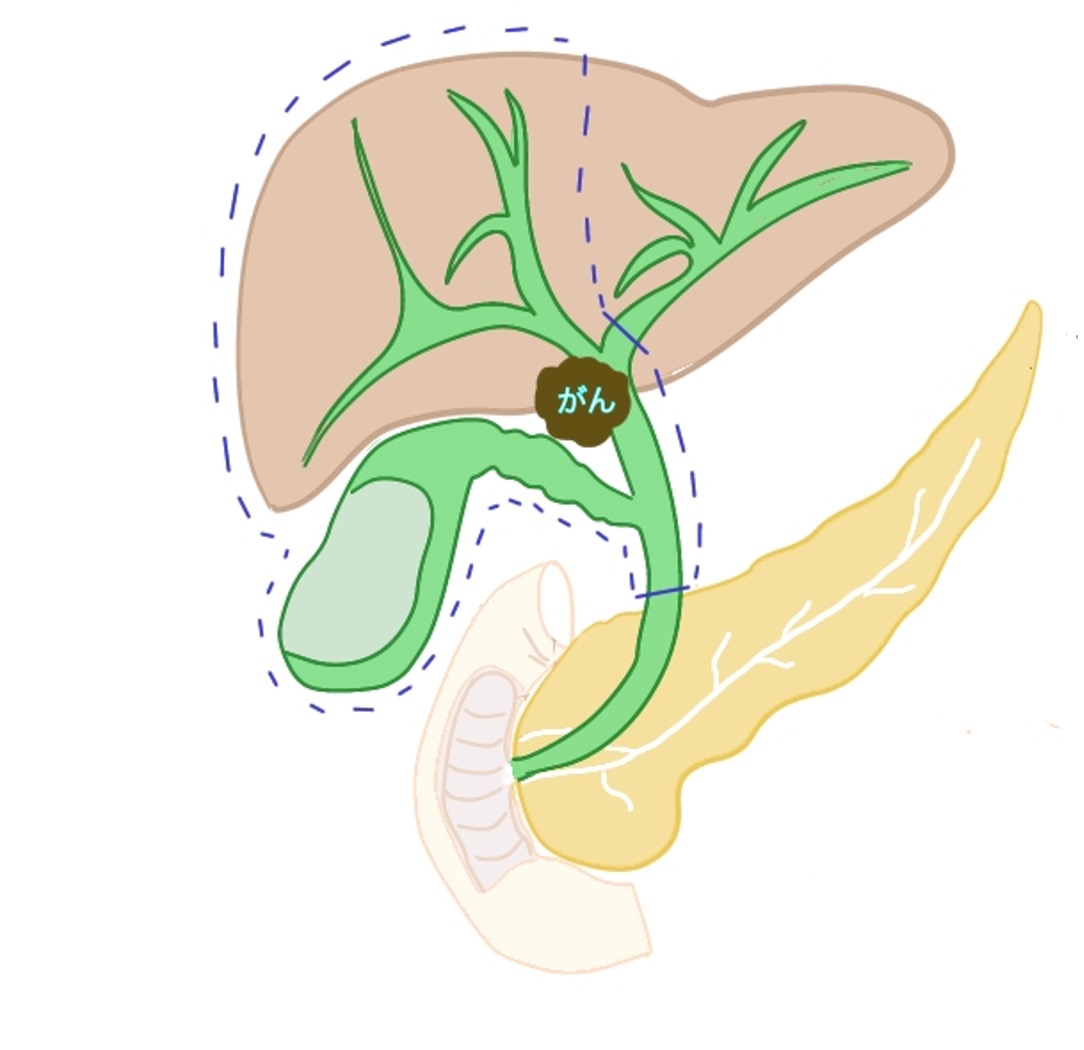

1) 肝門部領域胆管がん

肝門部では、胆管、門脈、肝動脈など重要な血管が複雑に分岐しているため、肝門部領域の癌の手術には高い技術が必要となります。根治的手術では、癌を含めた肝臓、胆嚢、リンパ節はほぼ切除します。時に、血管の一部も同時に切除する必要があり、血行再建が必要な場合もあります。広範囲に肝臓を切除する必要がある場合には術前門脈塞栓(そくせん)術と言って、切除側の肝臓への栄養血管を閉塞させることで、残る肝臓の量(ボリューム)を増やし、肝不全を防ぐための処置を行ったりします。

例;肝右葉切除+肝外胆管切除術

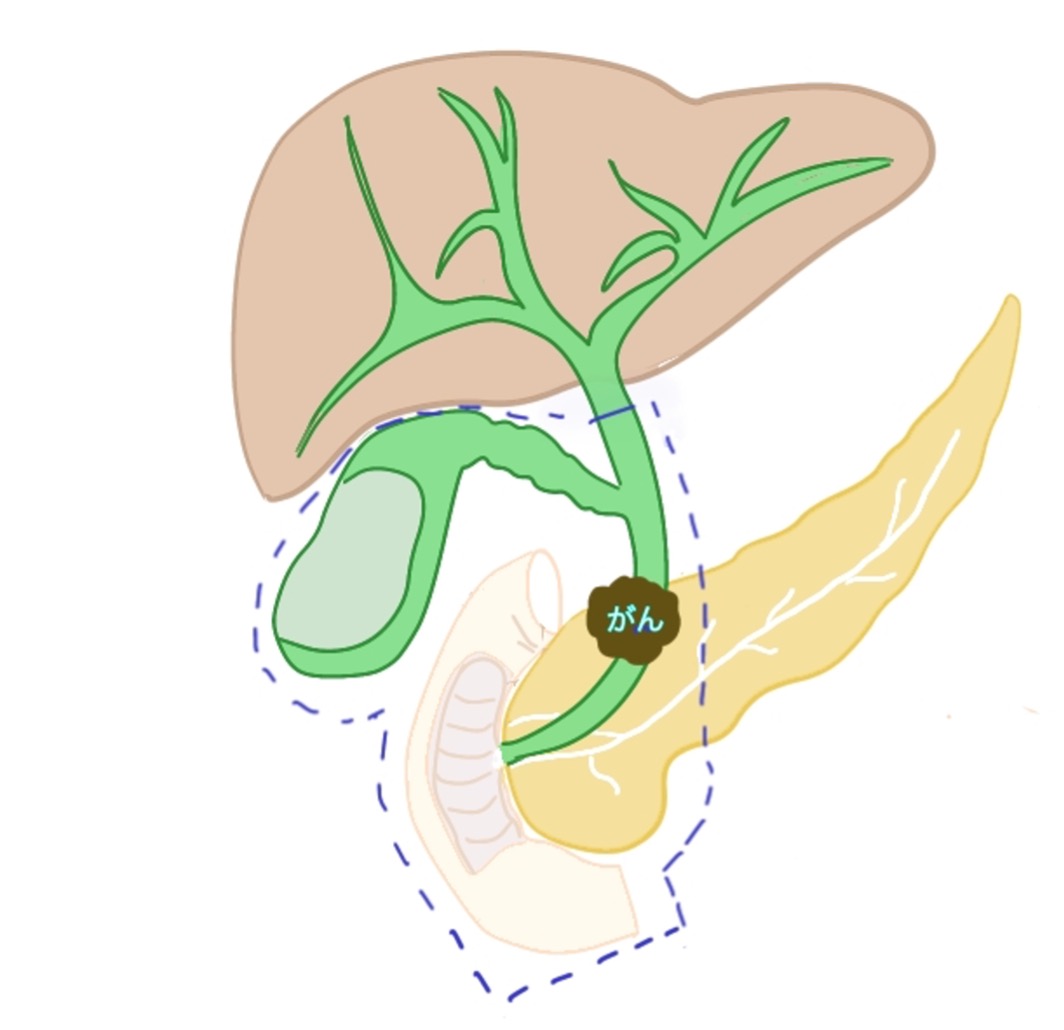

2) 遠位胆管がん/乳頭部がん

遠位胆管にできたがんは、胆管が膵臓内を通るため、がんを切除するためには胆管のみではなく、膵臓(膵頭部)も同時に切除する必要があります。切除する臓器は、胆管・胆嚢・胃の一部・膵臓頭を切除する膵頭十二指腸切除が標準術式になります。

また乳頭部癌も乳頭部は胆管と膵管の両方に共通する部位となるため、同様に膵頭十二指腸切除が標準術式となります。

膵頭十二指腸切除術

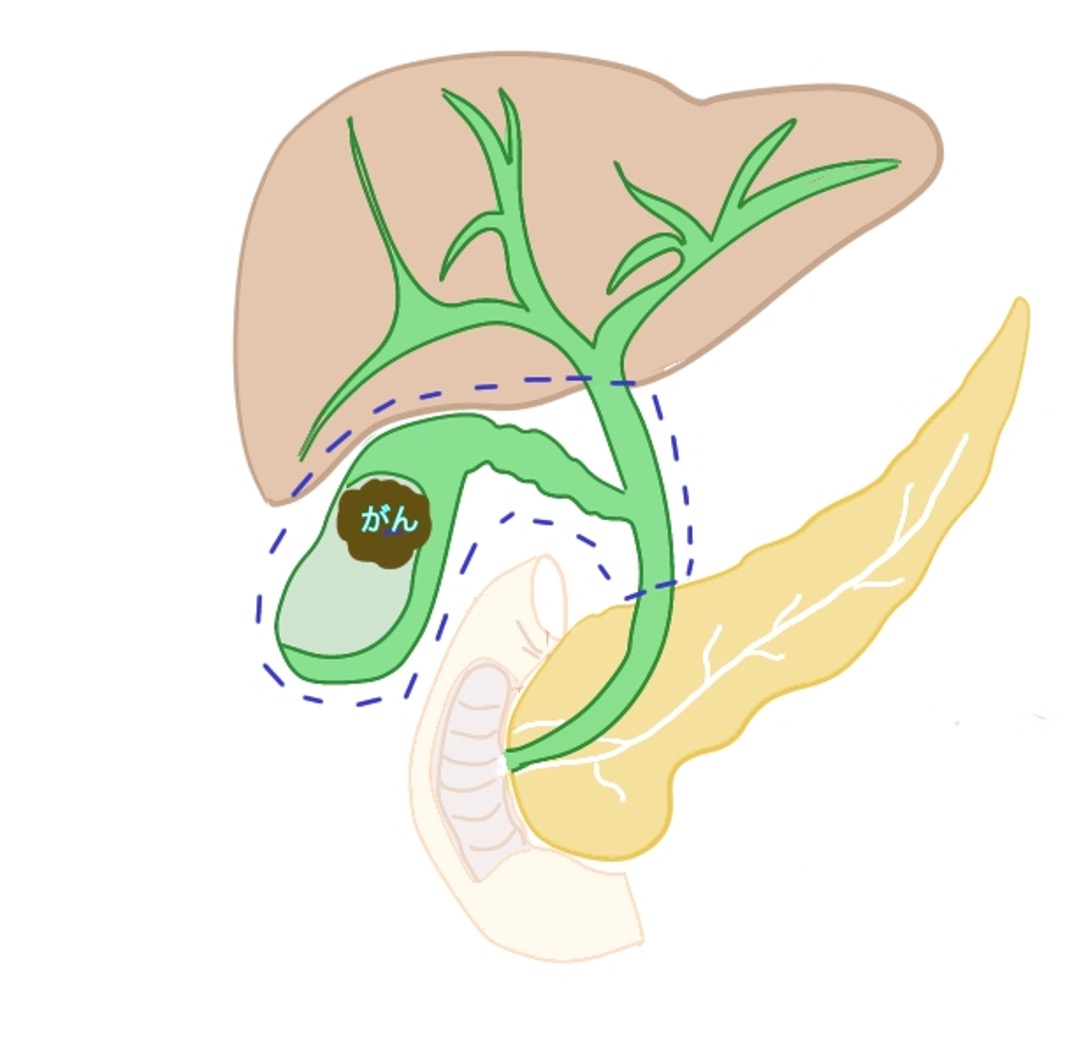

3) 胆嚢がん

胆嚢がんは進行度や進展形式によって手術術式が異なります。早期がんは胆嚢を摘出するだけで治療可能となりますが、進行がんとなると、がんの進行度により、胆嚢含めた肝臓合併切除(肝床切除、肝S4a+S5切除、拡大肝右切除など)、肝外胆管切除、リンパ節郭清、膵頭十二指腸切除など多様な術式から適切な術式を決定します。

例;胆嚢床切除+肝外胆管切除術

2:化学療法(抗がん剤などの薬物療法)

薬物療法(抗がん剤治療)は術後再発予防や手術困難例、また手術後再発などの場合に施行します。手術が困難と判断された場合でも化学療法を施行することで、手術が可能になることがあります。

抗がん剤治療は、使用する場面によって目的が異なります.目的を考えながら、患者さんご本人の状態に合った最適な治療を選択することが大切です。

3:放射線治療

根治手術が不可能な場合などに、がんの進行抑制や疼痛(とうつう)の緩和目的として放射線治療を行うことがあります。放射線治療は局所治療のため、限られた範囲に対する治療となります。

●良性疾患

- 胆石症

- 胆嚢ポリープ

- 胆嚢腺筋症

- 急性胆嚢炎など

胆嚢の働き

胆汁は脂肪の消化などに役立つ消化液です。 この胆汁は肝臓で作られ、肝臓内の細い胆管に流れ出し、この胆管は川が集まって太くなるように合流して肝臓の外で総胆管になります。 最終的に総胆管は膵臓の中を通過して、十二指腸まで通じ、胆汁を十二指腸に出します。十二指腸内で食物と混ざり合い、食物中に含まれる脂肪分の消化を補助します(消化とは栄養素が吸収されやすいよう分解すること)。胃や十二指腸に食物がなければ、胆汁は無駄にならないよう胆嚢内に貯まります。そして、胃内に食物がたまると胆嚢は収縮し、効率的に胆汁が流れる仕組みになっています。

胆嚢(たんのう)は肝臓に張り付いていて、胆嚢管という細い管で総胆管とつながった袋です。 食事によって収縮し、中の胆汁を総胆管へ絞り出し、脂肪を消化します。胆嚢結石を持つ人が、脂肪分の多い食事後に症状が出るのは、脂肪分を食べるとより胆嚢が収縮するためです。

胆石症とは

胆汁の成分であるビリルビンやコレステロールが、何らかの理由で固形になって胆石ができます。

多くの胆石は胆嚢(たんのう)内にできて、胆嚢(たんのう)結石と呼ばれます。胆管内に結石があれば胆管結石と言います。

胆石症の症状

胆嚢(たんのう)結石を持っていても特に症状が出ない人も多く、検査で偶然見つかり無症候胆石と呼ばれます。

胆嚢(たんのう)結石の起こしやすい症状は右上腹部の急な痛みです。

この時、胆嚢(たんのう)結石が胆嚢(たんのう)の出口にはまり込んで胆汁が出られないことがあります(胆石嵌頓(かんとん))。

すると収縮できずパンパンに張った胆嚢(たんのう)が痛みを発します。

夕食後起こることが比較的多く、就寝後に痛みで目が覚めるなどもよくある症状です。

1〜2時間で胆嚢の収縮が治まり、出口を塞いだ結石も外れると痛みは消失します(胆石疝痛発作)。

偶然発見された無症候性胆石の場合は、経過観察で問題ありませんが、食後右上腹部の強い痛みが出現した場合は、治療(手術)を検討する必要があります。

胆石疝痛発作後、長時間胆嚢の出口が塞がった状態が続くと、胆嚢に炎症が起こり、急性胆嚢炎という状態になります。

急性胆嚢炎は痛みだけでなく、内部で細菌が増殖し、更に悪くなって敗血症を起こしたり、胆嚢(たんのう)壁が壊死(腐ってしまうこと)して、腹膜炎を起こすなど、生命に危険が及ぶ場合があり、早急に治療(手術を含む)が必要です。

胆嚢ポリープ

胆嚢内にできる良性腫瘍ですが、大きさが1cm以上の場合や増大傾向を認める場合には悪性(胆嚢癌)である可能性が若干高くなります。そのため、これらは手術により切除した実物によって判断する必要があります。一方で、大きさ5mm以下の小さなポリープやコレステロールポリープ(胆汁に含まれるコレステロールの沈着によりできるもの)は3~6ヶ月毎の経過観察でよく、急いで手術をする必要はありません。

胆嚢腺筋症

胆嚢の壁を構成する粘膜と筋層の一部に厚みのある部分が形成されるもので腫瘍性病変(癌やポリープ)ではありません。しかし、エコー検査やCT検査で指摘される胆嚢壁の厚みは腫瘍性病変との鑑別が必要です。エコー検査やCT検査だけでは腫瘍性病変との十分な鑑別ができない場合には手術により切除した実物によって判断する必要があります。また、胆嚢腺筋症は胆嚢の収縮機能をくるわせるため、胆汁の停滞により胆石を形成したり、胆石が無くても胆嚢の異常収縮による痙攣発作(上腹部や背部の痛み・吐き気などの症状)の原因となったりします。胆石合併の有無に関わらず症状がある場合には手術の適応となることがあります。

治療

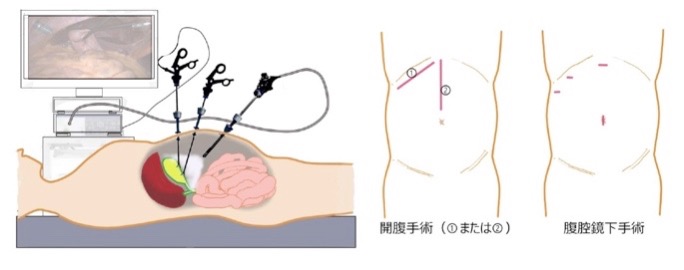

腹腔鏡下胆嚢摘出術

手術は全身麻酔下に行います。はじめに臍に約1cmの小孔を開け、小開腹します。そこから炭酸ガスを送気し、お腹をドーム状に膨らませます。スコープを挿入し、内部を観察します。引き続き1cm大の穴を3ヶ所開け、そこからスコープや鉛子を挿入し、モニターを見ながら手術を行います。

胆嚢管と胆嚢動脈を確認し、クリップをかけて切離し、胆嚢を肝臓から剥がして臍の穴から摘出します。摘出後、穴を縫い閉じて、手術は終了です。穴は数カ月以内に吸収される糸で内側から縫いますので抜糸は要りません。手術時間は、胆石症に対する手術で通常1時間~1時間半、急性胆嚢炎に対する手術で1時間~2時間です。

対象の診療科

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。