診療科・部門のご案内DEPARTMENT

生理検査

生理検査

生理検査は、患者さんに直接実施して、身体の機能や状態を調べます。代表する検査は、心電図や肺活量測定、超音波(エコー)検査などです。

この検査にお越しの患者さんは、まず2階の検査受付へどうぞ。検査内容を確認後、生理検査窓口へご案内します。

循環器関係

人の体には大小の血管が走っていて、心臓から出た血液は血管を通って体の隅ずみまで運ばれ、再び心臓に戻ります。この経路を担う心臓や血管を循環器と呼び、生理検査では下記のような検査項目を実施しています。

心電図検査

心臓の筋肉から発生する電気を、身体の表面に電極をつけて記録し、その波形から心臓の状態を調べる検査です。

安静心電図・長時間心電図・ホルター心電図・運動負荷心電図などの種類があります。

いずれの検査も痛みはありません。

安静心電図

検査にかかる時間:数分

ベッドに寝た状態で、手足と胸に電極をつけ記録します。もっとも一般的で、健康診断などでもよく使われています。,br>心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患や不整脈の検出に適しています。

長時間心電図

検査にかかる時間:3~5分

安静12誘導心電図を3分間記録します。不整脈などの検出に適しています。

-

《 お願い 》

- 皮膚に電極を直接つけますので、胸・両手首・両足首が出やすい服装でお越しください。

- また、体に力が入っていると正確な記録が取れないことがありますので、検査中は全身の力を抜いて、体を動かさないようにお願いします。

ホルター心電図【予約検査】

日常生活中や夜間睡眠中の心電図変化をみる検査です。

胸に電極を貼り、小型の機械をベルトで腰につけ、長時間(8時間以上24時間以内)の心電図を記録します。

この時お渡しする行動記録用紙に、機械をつけてから外すまでの日常生活の記録を時間と共に書きとめてください。また症状があれば、用紙に記録してください。

-

《 お願い 》

- 機械は水に濡れると故障の恐れがありますので、装着中のお風呂・シャワーはご遠慮ください。

- 行動と症状の記録は検査結果の解析に必要なため、装着時から取り外すまでの間、できるだけきちんと記録していただきますようお願いします。

- また、機械は必ずご返却ください。

R-R間隔

検査にかかる時間:数分

安静時と深呼吸時の心電図をそれぞれ記録し、解析することで糖尿病などに見られる自律神経障害の検出に適した検査です。

血管機能

足関節上腕血圧比(ABI)/血圧脈波検査(CAVI)

検査にかかる時間:10分

足首の血圧と腕の血圧の比や脈の伝わり方を計測して、血管の詰まり具合や血管の硬さの程度を調べる検査です。

血圧測定【予約検査】

24時間血圧測定

携帯型自動血圧計を用いて、一定時間ごとに血圧を測定し、一日の血圧リズムやその変動を調べる検査です。

お渡しする行動記録用紙に、機械をつけてから外すまでの日常生活の記録を時間と共に書きとめてください。

また症状があれば、用紙に記録してください。

-

《 お願い 》

- 機械は水に濡れると故障の恐れがありますので、装着中のお風呂・シャワーはご遠慮ください。

- 行動と症状の記録は検査結果の解析に必要です。装着時から取り外すまでの間、できるだけきちんと記録していただきますようお願いします。

- また、機械は必ずご返却ください。

運動負荷【予約検査】

運動することにより心臓に負荷をかけ、運動中や運動後の心電図の変化を見る検査です。

この検査には、循環器内科の医師が同伴します。

トレッドミル負荷心電図

検査にかかる時間:20~30分

心電計と血圧計をつけて、ベルトコンベアーの上で一定時間運動し、その間に起こる心電図や血圧の変化を見る検査です。

-

《 お願い 》

- 検査当日は、運動しやすい服装・靴でお越しください。

- また女性の方は上から羽織る大きめのTシャツを1枚ご用意下さい。

- 足や腰を痛めているなど、運動が難しい場合は検査の前に申し出てください。

- 運動中に足腰の痛み、胸の痛み、めまいなどの症状が現れたり、息切れや運動を続けることが困難なときには遠慮なく申し出てください。

呼吸器関係

肺に出入りする空気の量や速度を測定することで、肺の膨らみやすさや気道の空気の流れやすさを評価する検査です。

呼吸困難の原因、呼吸器障害の程度や治療効果判定、また、麻酔が必要な手術を受ける際にも必要な検査です。

肺活量・努力性肺活量などの種類があります。

-

《 お願い 》

- 正確な検査結果を得るには、患者さんのご協力が必要です。

- 検査技師の声に合わせて、出来る限り大きく吸ったり吐いたりしてください。

肺機能

肺活量

検査にかかる時間:数分

思い切り息を吸い込み、その息をできるだけ完全に吐き出したときの空気の量を調べたものです。

吐き出す量が減少すると、肺のふくらみが制限される病気が疑われます。

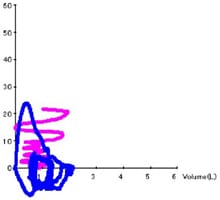

努力性肺活量(フローボリュームカーブ)

検査にかかる時間:数分

思い切り息を吸い込み、できる限り強く吐き出した時の最初の一秒間で吐き出せる空気の量を調べる検査です。吐き出す量が減少すると、気道に通過障害がある病気が疑われます。

薬物吸入前後比較検査

検査にかかる時間:30分前後(検査自体は数分)

気管支拡張薬吸入から15分後にもう一度検査をします。

気管支拡張薬を吸入し、吸入前後の検査結果の変化を調べます。

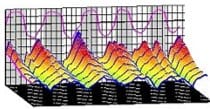

精密肺機能【予約検査】

体に無害な、特殊な成分の空気を用いることにより多くの情報が得られ、肺活量や努力性肺活量に加えてさらに詳しい呼吸障害の程度がわかります。

機能的残気量、肺拡散能やクロージングボリュームなどの種類があります。

機能的残気量測定(FRC)

検査にかかる時間:10~15分

体に無害な、特殊な成分の空気を一定時間吸って、その濃度を分析することにより、残気量(息をすべて吐ききっても肺の中に残っている空気の量)を求め、その値の変化をみて疾患を推定します。

肺拡散能力(DLCO)

検査にかかる時間:10~15分

体に無害な、特殊な成分の空気を短時間肺にためて、その成分の変化から肺胞で行われるガス交換の良し悪しを調べる検査です。

クロージングボリューム(CV)

検査にかかる時間:10~15分

肺に取り込まれた空気を、深呼吸して追い出し、その中の窒素ガスの濃度を分析して、末梢気道の閉塞の有無をみる検査です。

呼吸抵抗測定【予約検査】

呼吸抵抗測定(FOT)

検査にかかる時間:10分

通常の呼吸を数回行い、気道の抵抗(どのくらい狭くなっているか、換気のしにくさ)をみる検査です。

睡眠時無呼吸検査【予約検査】

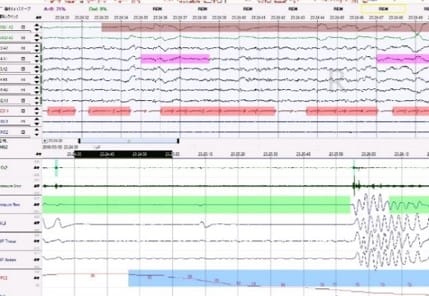

終夜睡眠ポリグラフィー検査(PSG)

一日入院での検査です

睡眠時無呼吸症候群などの睡眠障害を診断するために行われます。

センサーや電極を全身に取りつけたまま眠り、脳波・眼球運動・筋肉の動きなどを測定します。

耳鼻科関係

聴力検査は耳の聞こえ具合を調べるための検査です。病気の場所や程度がわかり、治療方針の決定に役立ちます。

標準聴力検査をはじめ、チンパノメトリー・耳小骨筋反射などの種類があります。

聴覚機能

標準聴力

検査にかかる時間:10~15分

気導検査と骨導検査があります。

気導検査は、空気を経て鼓膜を振動させて聞き取る通常での聴力を調べています。耳の骨に振動を加えると、鼓膜を通さなくても音が直接神経に伝わって聞こえます。骨導検査は、このことを利用して、耳の後ろの骨に振動を加えて主に神経(内耳)の聴力を調べています。

チンパノメトリー

検査にかかる時間:10分程度

耳に空気を入れ、圧の変化を測定し、鼓膜の張り具合を調べる検査です。主に中耳への音の伝達を調べます。

耳小骨筋反射(SR)

検査にかかる時間:10~15分

大きな音を聞くと、通常鼓膜が破れないよう耳小骨筋による反射で鼓膜がきゅっと動きます。この反射の程度を調べ中耳や内耳の音の伝達を調べます。また顔面神経麻痺などの検査にも用いられます。

語音聴力【予約検査】

検査にかかる時間:20分

言葉の聞き取りやすさを調べる検査です。ピーという音の変わりに、「あ」、「き」などの語音を用いて、聞き取りの検査をします。

聴性脳幹反応(ABR)【予約検査】

検査にかかる時間:90分

内耳から脳までの音の伝わりを電気的な反応でみる検査で、新生児や高齢者など、音が聞こえたかどうかを返事できない方に行う聴力検査です。

また、音の伝わりが悪い場合に、どこに問題があるのかを明らかにするためにも行われます。

平衡機能

重心動揺

検査にかかる時間:10分

体の重心の揺らぎを測定し、平衡機能を評価する検査です。めまいなどを訴えている方の揺れの特徴から、障害部位の推定ができ、診断の一助になります。

神経科関係

けいれんや意識消失などの原因を調べるための脳波検査、神経麻痺やしびれの原因を調べるための筋電図などがあります。

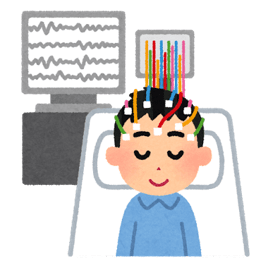

脳波【予約検査】

検査にかかる時間:60分程度

脳が働いているときには、微弱ながら電気が活動しています。この電気活動を捉えるものが脳波検査です。 体に電気を流すなどの刺激を与えるものではないため、痛みはありません。

検査は頭にお皿の様な電極を、ペーストを使って貼り付けて行います。

異常を見つけやすくするため、検査中はできるだけ眠った状態で行い、また光刺激や過呼吸などの賦活法が行われることもあります。

検査後は、洗髪室で頭についたペーストを洗い流すことができます。

-

《 お願い 》

- 前日はなるべく洗髪し、整髪料などは付けずにお越しください。

- 洗髪される際に使うタオルをご持参ください。

筋電図【予約検査】

検査にかかる時間:60分

体表から神経に電気刺激を行い神経の伝導速度を記録します。

医師が行います。

誘発電位【予約検査】

検査にかかる時間:60分

手や足の感覚神経に電気的な刺激を与えて、誘発される反応を記録するもので、手や足から脊髄、脳幹、大脳皮質に至る感覚神経の機能を見る検査です。

医師が行います。

各種エコー検査【予約検査】

エコー検査は、超音波(人間の耳に聞こえないほど周波数の高い音)を用いて、身体の状態を観察する検査です。

一般に、エコー検査は痛みや副作用を伴わない安全な検査です。

腹部・心臓・血管(頸動脈、上肢、下肢など)・体表(乳腺、甲状腺、耳下腺など)などの種類があります。

検査は、体にゼリーを塗り、機械をあてて行います。

そのため、検査をする部位によっては、衣服の着脱が必要になります。

検査中は、体の向きを変えたり、息を止めていただいたりしますので、できる範囲でご協力ください。

| 腹部エコー検査 | 検査にかかる時間:20~30分 |

|---|---|

| 心臓エコー検査 | 検査にかかる時間:30~60分 |

| 頚動脈エコー検査 | 検査にかかる時間:15~30分 |

| 下肢エコー検査 | 検査にかかる時間:30~60分 |

| 乳腺エコー検査 | 検査にかかる時間:15~30分 |

| 甲状腺エコー検査 | 検査にかかる時間:15~30分 |

-

《 お願い 》

- タオル2枚と、それを入れるポリ袋1枚をご持参ください。

- 腹部エコー検査の前は絶飲食です。

予約時間が午前の方は、前日の午後9時以降は絶飲食です。

予約時間が午後の方は、当日の午前8時以降は絶飲食です。

(お茶、お白湯は飲んでもかまいません)

ソナゾイド造影腹部エコー

検査にかかる時間:60分

超音波検査用の造影剤ソナゾイドを用いて行う超音波検査です。

医師同伴で検査を行います。

経食道心エコー

検査にかかる時間:60分

食道に胃カメラのような管状の探索子を飲み込んでもらい、食道から心臓の超音波検査を実施します。

検査は医師が行います。

- 診療科

- 看護部

- 薬剤部

- 臨床検査技術部

- 放射線技術部

- リハビリテーション技術部

- 臨床工学室(CE室)

- 栄養管理室

- 地域医療部

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。