診療科・部門のご案内DEPARTMENT

脳神経外科

診療科紹介

当院は1次救急、2次救急を行っているため、患者さんの多くは救急経由で急性期治療を必要としています。入院ベッド数は、脳神経内科と併せて10床程度、外来は、火曜、木曜の週2回行っています。

当科は、脳神経内科と入退院、救急診療について毎日情報共有を行うなど緊密な連携を図り、脳神経領域一般の疾患を脳神経外科、脳神経内科で協力して診療にあたっています。

特に脳卒中については、日本脳卒中学会より一次脳卒中センター(PSC)、日本脳卒中学会研修教育施設に認定され、積極的に行っています。脳神経内科と一緒に急性期脳卒中診療にあたり、両科で担当することで、患者さんの治療成績を向上させるように努めています。

さらには、脳神経内科とともに、他職種と合同でカンファレンスを行うなど、患者さんの治療成績向上のための活動についても、病院全体で取り組んでいます。

また、当科は日本脳神経外科学会の基幹施設である神戸市立医療センター中央市民病院脳神経外科の関連施設であり、手術適応の患者さんや専門医療を必要とする患者さんには、責任をもって同院へ紹介させていたします。同院での治療後は、必要に応じて当科でフォローいたします。

主な対象疾患・診療内容

【脳血管障害】

・脳梗塞

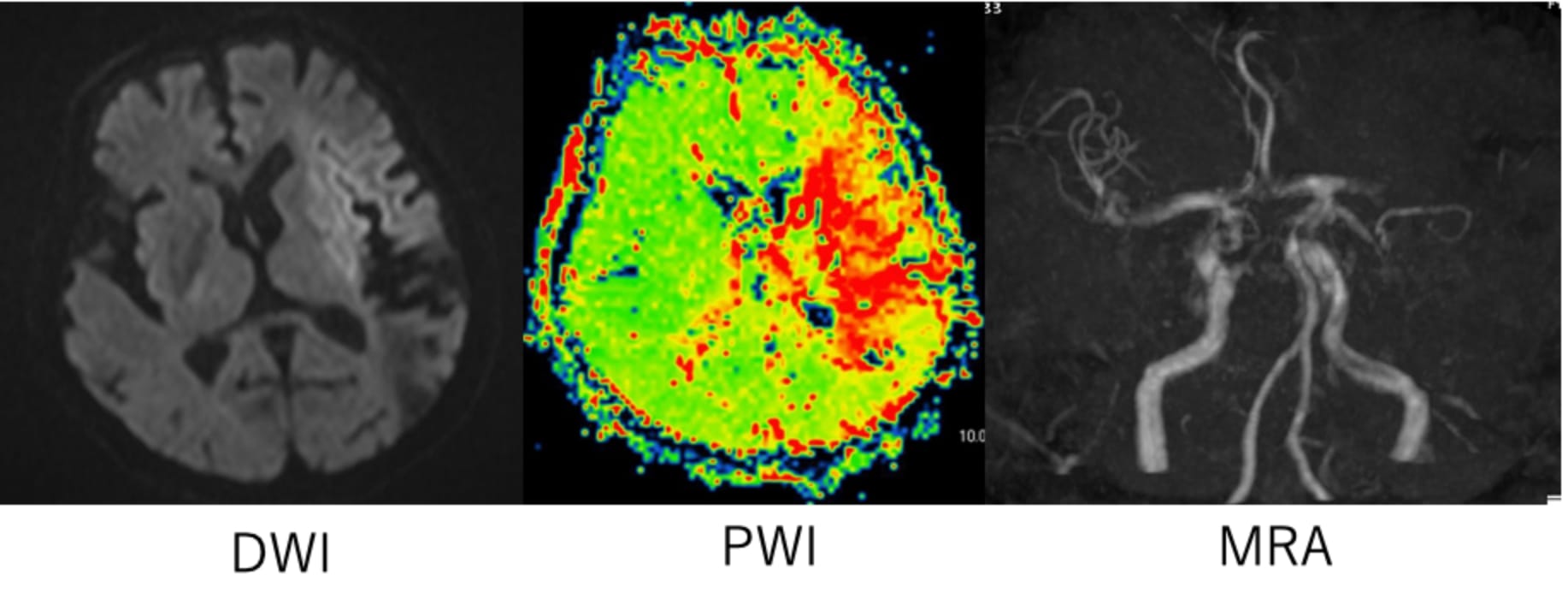

脳梗塞とは、脳の血管が詰まり、その血管が流れている脳細胞に酸素や栄養が届かなくなり、脳細胞が壊死する病気です。血流がなくなり細胞が壊死するまでに血流を回復することができれば、脳細胞を救うことができます。だから、早く診断し治療することがとても大切です。脳神経内科を中心に他診療科や救急と連携し、迅速な診断、治療を行います。

大きな血管が詰まり、カテーテル主とした外科治療が必要な場合は、連携している神戸市立医療センター中央市民病院脳卒中センターや他の外科治療ができる施設に直ちに紹介いたします。外科治療の適応でない場合は内科的治療(薬物治療、点滴治療)や急性期リハビリテーションを脳神経内科と協力し行います。

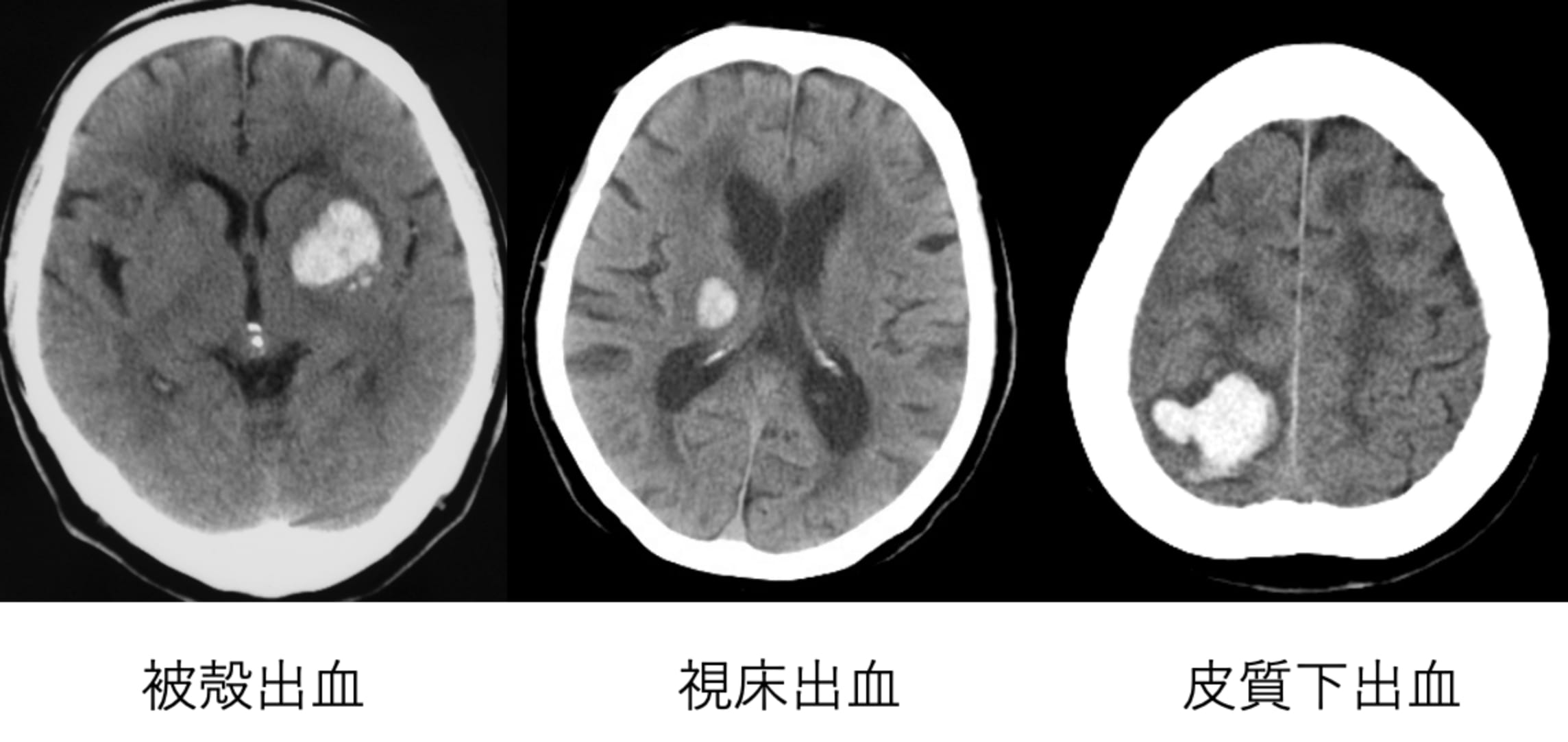

・脳出血

脳出血とは、脳内の血管が破綻し脳内に出血を認める病気です。出血の原因としては、高血圧が最も多いとされています。小さな脳出血は、血圧の管理や脳浮腫(出血により脳が腫れること)に対する内科的治療(薬物治療、点滴治療)や急性期リハビリテーションを脳神経内科と協力し行います。出血が大きく生命に関わる危険性が高い場合は手術が必要であり、その時は、連携している神戸市立医療センター中央市民病院脳卒中センターや他の外科治療ができる施設に直ちに紹介いたします。

・未破裂脳動脈瘤

・頸動脈狭窄

・椎骨動脈狭窄

・鎖骨下動脈狭窄

・頭蓋内動脈狭窄

【頭部外傷】

・慢性硬膜下血腫

【脳腫瘍】

・原発性脳腫瘍

・転移性脳腫瘍

・その他

| 名前 | 足立 秀光 |

|---|---|

| 役職 | 部長 |

| 卒年 | 平成4年 |

| 専門分野 | 脳神経外科一般、脳血管障害、脳血管内治療 |

| 認定医・専門医・指導医 | 日本脳神経外科学会専門医・指導医 日本脳卒中学会脳卒中専門医・指導医 日本脳神経血管内治療学会専門医・指導医 臨床研修指導医養成講習会臨床研修指導医 |

2023年度入院患者実績

計125名(併科を含む)

| 脳血管外科障害 | 脳梗塞 | 58名 |

|---|---|---|

| 脳出血 | 9名 | |

| くも膜下出血 | 0名 | |

| その他 | 4名 | |

| 頭部外傷 | 頭蓋内血腫 | 8名 |

| 骨折 | 1名 | |

| 慢性硬膜下血腫 | 12名 | |

| その他 | 17名 | |

| 脳腫瘍 | ー |

8名 |

| その他 | ー | 8名 |

医療関係者の方

常勤医1名ではありますが、院内では脳神経内科をはじめ他診療科、院外では神戸市立医療センター中央市 民病院脳神経外科や近隣の脳神経外科施設と密接な連携を図り、患者さん、地域の医療機関の先生方の診療の お役に立てるように頑張りたいと思います。

脳卒中診療は単科で行うことはできません。脳卒中予防のためには、血圧管理、脂質異常、糖尿病に対する治療等の内科的治療が重要です。また、脳卒中後の機能回復のためのリハビリテーションや在宅支援、療養目的入院など地域医療機関の先生方との密接な連携を図ることはもちろん、他職種との幅広い連携も必要です。 脳卒中になっても困らない地域を目指し、地域医療機関の先生方と密接に連携を図り、患者さんの医療に貢献したいと考えております。まだまだ微力ではありますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

- 診療科

- 看護部

- 薬剤部

- 臨床検査技術部

- 放射線技術部

- リハビリテーション技術部

- 臨床工学室(CE室)

- 栄養管理室

- 地域医療部

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。