診療科・部門のご案内DEPARTMENT

リハビリテーション技術部

リハビリテーション技術部

あいさつ

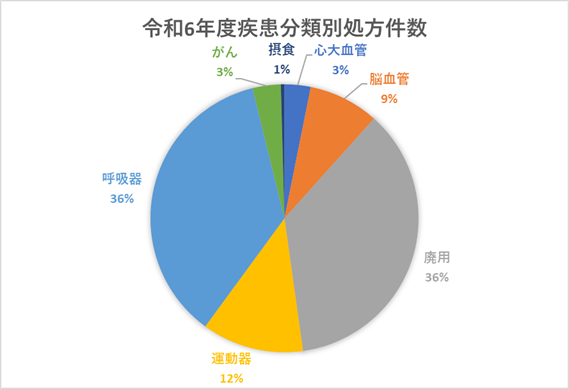

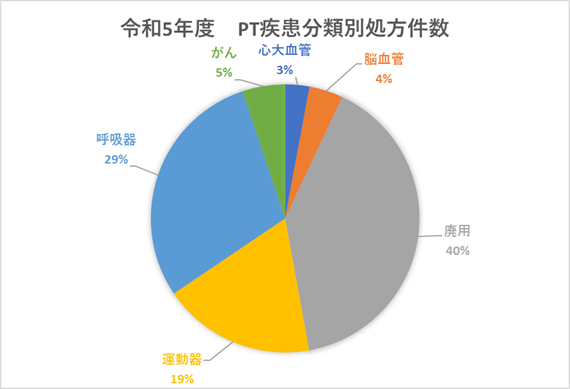

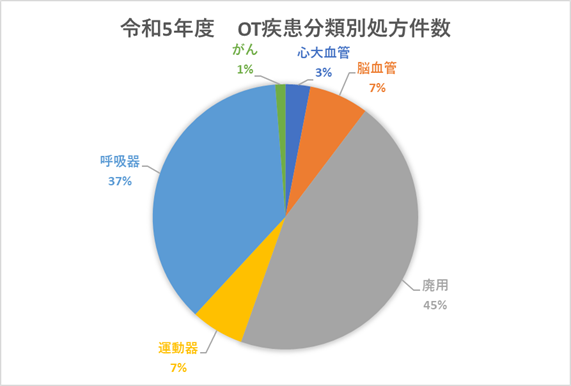

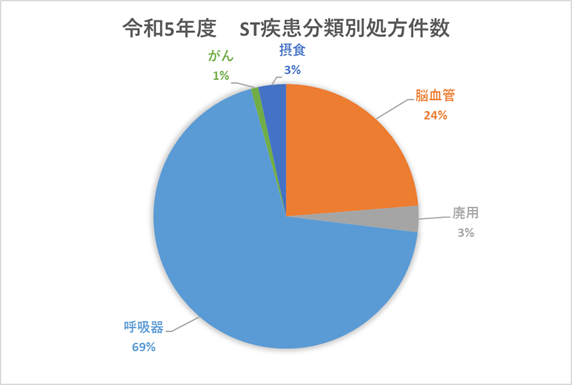

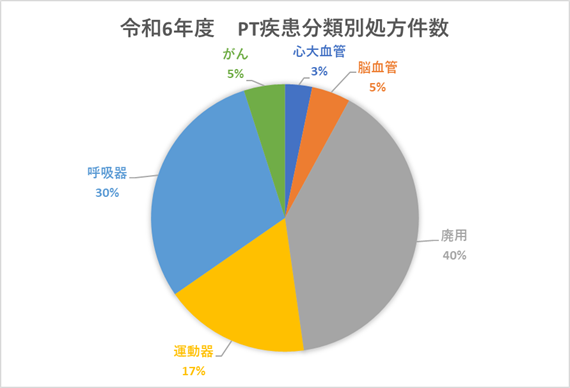

当院は、神戸市西部地区における地域中核病院として急性期医療を担っており、リハビリテーション技術部においても、入院初期から質の高いリハビリテーション医療を提供できるように、運動器、脳血管、心大血管、呼吸器、廃用、がん等あらゆる疾患区分に対応可能な施設基準を取得し、体制の充実を図ってまいりました。 現在、当部には理学療法士19名、作業療法士8名、言語聴覚士3名が在籍しており、それぞれが専門性を発揮しながら、患者さん一人ひとりの思いに寄り添い、個別性に応じた最善のリハビリテーションを提供できるよう、日々の診療にあたっています。当院がめざす「患者さんとご家族を中心とした、心のこもった医療」の中核であるチーム医療や多職種カンファレンスにも積極的に参画し、各専門職が連携しながら、できるだけ早期の家庭・社会復帰を目指しています。 また、診療の質の向上にも力を入れており、部内および院内でのケースカンファレンスや勉強会・実技練習会の開催に加え、院外向けの研修や学会発表、専門資格の取得にも積極的に取り組んでおり、常に前向きな姿勢で、最新の技術の習得に努めています。

今後も、対象となる患者さんが「その人らしく生きる生活」を実現できるよう、スタッフ一同、日々の診療に真摯に取り組んでまいります。

理念・方針

リハビリテーション技術部に関する当院の基本理念

地域の中核病院・急性期病院としての機能を考慮し、以下の内容に重点をおき、安全で質の高い、心のこもったリハビリテーション医療を提供します。

- 入院患者の早期リハビリテーションを実施します。

- 対象患者の「その人らしく生きる生活への復帰」を目指します。

- 患者および家族中心のチーム医療に積極的に取り組みます。

リハビリテーション技術部に関する当院の方針

- 主として発症後、受傷後、手術後もしくは急性増悪後の急性期で入院加療中の患者への対応に重点を置きます。

- 周辺地域における地域包括ケアシステムの構築に貢献します。

- 医師および関連部門との連携をはかり、対象患者に最も適した治療計画を立て、できるだけ早い社会や家庭への復帰、最良のQOL(生活の質)の向上を目指します。

- 各種チーム医療にも積極的に取り組むことで、リハビリテーション分野としてチーム医療の一翼を担います。

- 治療に際しては、患者の安全を十分に配慮し、患者が安心して自ら積極的に参加できるような治療環境づくりに努めます。

- 常に退院後の生活を念頭に置いたリハビリテーションアプローチを展開し、地域連携の強化に努めます。

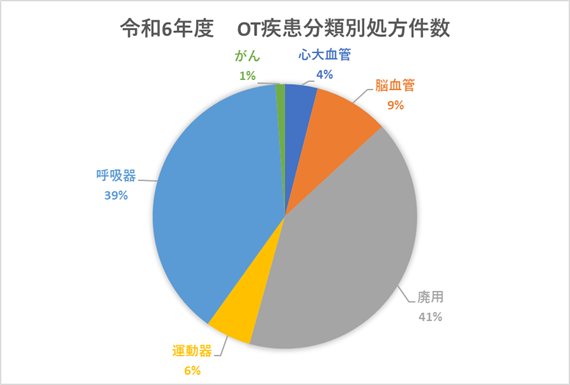

診療報酬・対象

当院では以下の疾患別リハビリテーション料を算定しています

- 呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

慢性閉塞性肺疾患、間質性肺炎、肺切除術など - 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

骨折、変形性関節症、脊髄症、リウマチ、人工関節術後、椎体固定術術後など - 廃用症候群リハビリテーション料(Ⅰ)

急性疾患に伴う安静により日常生活動作能力の低下がみとめられる患者 - がんリハビリテーション料

消化器がん、肺がんなど - 脳血管リハビリテーション料(Ⅰ)

脳梗塞、脳出血、パーキンソン病など - 心大血管リハビリテーション料(Ⅰ)

急性心筋梗塞、心不全など - 摂食機能療法

病院内でのリハビリテーション技術部の特色

急性期

HCUでの超急性期リハや、外科周術期、COPDや間質性肺炎の急性増悪期など、発症直後からの介入を行っています。

チーム医療

日頃より担当者間での情報交換を積極的に行っています。また、各チームの回診や病棟カンファレンスに参加し、他部署との情報共有を行いながら治療に取り組んでいます。

地域

退院前カンファレンスに参加し、患者情報の共有をおこなっています。また、地域住民の健康増進を目的としたオープンカンファレンスや教室などに参加し、地域連携の強化に努めています。

リハビリテーション技術部スタッフの特色

チームワーク

職種や経験年数に捉われず、意見を出し合える風通しの良い職場です。

院内行事にも楽しく取り組んでいます。

アカデミック

部署内の勉強会以外にも、外部講師を招いた研究会なども開催しています。

働きながら、修士、博士課程を履修、修了しているスタッフが多数在籍しています。

ワークライフバランス

働きがいと、働きやすさを両立できる体制をつくれるよう取り組んでいます。

理学療法部門

理学療法部門では身体の運動機能障害(筋力・関節可動域・協調性・心肺機能障害など)に対して、主としてその基本的動作能力(寝返る・座る・立つ・歩くなど)の回復を図るため、運動療法、基本的動作練習、物理療法などを用いて治療・練習を実施しています。チーム医療・各科カンファレンスや回診に積極的に参加し、他部門との連携を図りながら急性期から、より適切な理学療法が提供できるよう努めています。病気や障害があってもその人らしく生きる生活への思いを大切に社会や日常生活への復帰を支援しています。

作業療法部門

作業療法は、病気やけがで治療を受けておられる方に対し、その時の症状に合わせて、基本的な運動能力から、食事やトイレなどの日常生活で必要となる能力、社会の中に適応する能力の3つを維持改善し、「その人らしい」生活の獲得を目指していきます。

当院では、病期やけがの早い時期より作業療法を開始します。将来の生活を見越し、その時の症状にあわせて、こころとからだの基本的な機能の改善を援助するとともに、新たな機能の低下を予防します。また、退院を目指す方に対し、住み慣れた環境でその人なりの生活が送れるよう、支援をします。

言語聴覚療法部門

言語聴覚士は、ことばやコミュニケーションに必要な機能や食べる機能に障害をお持ちの方に対し、訓練や助言・指導を行います。

当院では主に成人の言語障害・摂食嚥下障害・高次脳機能障害を対象に言語聴覚療法を行っています。各機能の維持・改善と残存能力の活用を目指します。また、その人らしい暮らしへつながるよう、本人様及びご家族様に助言・サポートも行っています。

チーム活動

褥瘡対策チーム

理学療法士2名、作業療法士1名が所属しています。活動内容としては、週1回の褥瘡回診や月1回の褥瘡チーム会に参加し、院内からリストアップされた対象者のうち、ポジショニングが必要だと思われる患者に対して、ポジショニング方法の提案を行ったり、その他、理学療法士からの視点で褥瘡改善に向けた意見を出したりしています。皮膚科の医師、専門看護師が中心になって、積極的な意見交換を行えているのが褥瘡チームの良い点です。また、1年に一度、オープンカンファレンスを開催し、リハビリテーション技術部からの発表も行っています。

呼吸ケアチーム

理学療法士4名が所属しています。主な活動は週1回の回診に参加し、人工呼吸器装着患者の呼吸様式や身体状況をセラピストの立場から評価し、ポジショニングや肺炭方法を含め人工呼吸器離脱に向けた提案を行っています。また、院内勉強会やオープンカンファレンスで呼吸リハビリテーションや排痰法などについての講義・実技を行っています。

糖尿病チーム

理学療法士が2名所属しています。活動としては、毎月2回入院糖尿病患者様向けの糖尿病教室、外来糖尿病教室や地域での糖尿病教室、最近は動画配信などで運動療法の講義をおこなっています。また、チームカンファレンスに参加し、チーム内での患者様の情報共有や方向性の検討などを行っています。

認知症ケアチーム

作業療法士2名が所属し、週1回認知症カンファレンス・回診に参加しています。患者様の心身状態や生活を評価したり、関わり方の検討を行ったりしています。また、隔月でチームでの勉強会や症例検討を行っています。

リエゾンチーム

作業療法士1名と理学療法士1名が所属し、月1回のリエゾンカンファレンスに参加しています。カンファレンスでは、リハビリテーション実施時において、患者様の精神的側面にかかわる問題が起こっている場合は情報共有や提供をおこなっています。

緩和ケアチーム

理学療法士1名、作業療法士1名が緩和ケアチームに所属し、毎週のカンファレンス、月1回のチーム会に参加しています。緩和チームの中で年1~2回勉強会を担当し、緩和目的の患者様対するリハビリテーションの内容や疼痛のある患者様の起居動作方法などの実技指導をしています。

NST(栄養サポート)チーム

栄養チームに言語聴覚士2名、理学療法士2名が所属し、嚥下チームに言語聴覚士2名、理学療法士1名、作業療法士1名が所属し、NSTカンファレンス・回診、摂食嚥下カンファレンス・回診に週1回ずつ参加しています。主に病棟とリハビリでの活動量や経口摂取状況の報告、摂食嚥下機能の評価、食形態や食事環境の提案・調整、嚥下呼吸機能の評価・ポジショニングの提案などを行っています。

排尿排泄ケアチーム

理学療法士1名、作業療法士1名が所属し、週1回の回診に参加しています。主に排泄ケアにかかわる環境設定や運動機能訓練・指導を行い、それを病棟スタッフと情報共有することで排泄自立度の向上に努めています。また、骨盤底筋体操のパンフレットの作成・指導などを行っています。

POST(周術期サポートチーム)

理学療法士2名が所属し、定期的にチーム会に参加しています。より良い身体状況で手術に臨んでいただくため、手術前から身体機能の維持・向上のための運動指導の実施や、術前の筋力や歩行速度、バランス等の身体能力を測定します。術後は、早期に離床や運動を開始することで合併症や廃用症候群を予防し、早期に社会復帰できるようにサポートします。

災害対策チーム

理学療法士1名と作業療法士1名が所属しています。活動としては、年2回部署内へ災害発生時の対応・訓練をおこなっています。また、定期的に部署の災害設備点検や設備について検証し、周知をおこなっています。

改善活動チーム

理学療法士2名と作業療法士2名が所属しています。活動内容は、普段からの業務の改善に加え、年1回行われる『○は任せて』の発表会に参加し、リハビリテーション技術部の強みを院内に発信しています。

RRTチーム

理学療法士1名が所属しています。主な活動内容は月1回のRRTチーム会に参加し、RRT起動事例の検討や課題共有をおこなっています。また、リハビリテーション実施時の急変時対応について、部内BLSチームと協議調整をおこなっています。

CPRチーム

理学療法士1名が所属しています。活動としては、月1回のチーム会への参加、年4回程度行われるICLSコースへのスタッフとして参加しています。

また、部署内でのBLS研修や、RRTチームと協議してリハビリ中の急変時対応などを検討しています。

スタッフ紹介

| 構成人員 | 理学療法士 16名(パート2名) 作業療法士 8名 言語聴覚士 3名 |

|---|---|

| 取得資格 |

3学会合同呼吸療法認定士 10名 糖尿病療養指導士 1名 骨粗鬆症リエゾンマネージャー 2名 IQ医療安全管理者研修終了者 1名 日本離床学会離床アドバイザー 1名 認定理学療法士 3名 認定臨床教育者(Master修了) 1名 日本PT協会指定管理者(上級) 1名 臨床実習指導者講習会終了者 21名 認定作業療法士 1名 修士課程:修了6名 |

| 外部講師 |

神戸女子大学栄養学部 外部講師 甲南女子大学 外部講師 臨床実習指導者講習会講師・世話人 第8回 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 甲信越支部回学術集会 スキルアップセミナー 外部講師 神戸在宅呼吸ケア勉強会・ひょうご呼吸ケアネットワーク主催 呼吸ケア・リハビリテーション 外部講師 第16回呼吸リハビリテーション研修会 外部講師 |

| 院外活動 |

神戸市看護大学 非常勤講師 神戸女子大学栄養学部 外部講師 臨床実習指導者講習会講師・世話人 兵庫県理学療法士会 参与(学術局) リハビリテーション教育評価機構評価員 日本作業療法士協会学術対策小委員会委員 |

| 講義等 |

一般社団法人 大阪府作業療法士会 学術局教育部身体領域チーム主催 「呼吸器疾患に対する作業療法」 西神戸医療センターオープンカンファレンス 「COPD患者に対する急性期から在宅までの関わり」 兵庫県看護協会主催 まちの保健室 講師 |

| 執筆 |

Respica2024年冬季増刊「まるごと学び直し 呼吸器の検査と評価 これ一冊」部分執筆 訪問リハビリテーション2024「呼吸器障害への訪問リハ」部分執筆 |

学会発表

2020年度

- 呼吸器特異的ADL尺度であるBarthel Index Dyspneaの翻訳と信頼性・妥当性の検証:第30回日本呼吸ケアリハビリテーション学会

- Impact of pectoralis muscle mass on prognosis of idiopathic pulmonary fibrosis:ACPT2020

- Characteristics of desaturation and dyspnea during a 6-min walk test in patients with idiopathic pulmonary fibrosis:ACPT2020

- 感染により肩関節人工骨頭抜去術施行後、装具作成した症例―OT的視点から肩関節固定装具の完成に向けての試みー:第54回日本作業療法学会

- 睡眠時間延長が図れた上腕骨近位端骨折患者に対する関りについて:第54回日本作業療法学会

2021年度

- 急性期病院における早期病棟ADL向上のための多職種連携ー作業療法士と看護師で病棟ADLトレーニングを行い奏功した症例ー;第55回日本作業療法学会

- 特発性間質性肺炎患者における運動誘発性低酸素が肺高血圧に及ぼす影響ー肺動脈径拡張による肺高血圧の間接的な評価を用いてー;第32回兵庫県理学療法学術大会

- 特発性肺線維症の患者とその他間質性肺疾患における6分間歩行試験中の酸素飽和度の比較:第31回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会学術集会

- 特発性肺線維症患者における胸椎レベルでの骨格筋量と予後の関係;第32回兵庫県理学療法学術大会

- Impact of pectoralis muscle mass on prognosis of idiopathic pulmonary firosis;World Physiotherapy Congress2021

- 高齢急性期心不全に対する高頻度運動療法強化介入により短期間に身体機能改善を認めた症例;第40回日本臨床運動療法学会学術集会

- 人工膝関節全置換術後退院前の歩行機能は 地域在住成人と比較してばらつきが大きく、 機能回復が不十分である;第76回日本体力医学会大会

- 変形性膝関節症患者における小型慣性センサを用いた新たな歩行時膝関節動揺指標の開発;第9回日本運動器理学療法学会学術大会

2022年度

- 消化器がん患者の予定手術における術前リハビリテーションの算定要因-観察的横断研究-,第30回日本がんチーム医療研究会,web, 2022.9.17

- 間質性肺疾患における6分間歩行試験を用いた特徴の分類,第32回日本呼吸ケア・リハビリテーション学会,幕張メッセ,2022.11.12

- 重複記憶錯誤と考えられた2症例,第41回日本認知症学会学術集会、第37回日本老年精神医学会 合同開催,2022年11月26日

- 入院時に低栄養である慢性閉塞性肺疾患患者はリハビリテーションによる機能改善を認めるか.第33回兵庫県理学療法学術大会,洲本市文化体育館, 2022年8月21日

- 特発性肺繊維症患者の理学療法を担当して-入院期間中の効果について-,第33回兵庫県理学療法学術大会,2022年8月21日

- 在宅酸素療法導入後,復職を目指した症例 -在宅酸素療法使用者の復職と現状-,第56回 日本作業療法学会,国立京都国際会館,2022年9月17日

- 縦隔気腫を合併したIPF患者に対して呼吸リハビリテーションと退院調整を行った症例,兵庫県理学療法士会 士会主催研修会・症例検討会,2022年10月15日

- 最重症IPF患者に対し自宅での食事準備を見据えた介入を行い遂行満足度が向上した一例,兵庫県作業療法士会 2022年度神戸ブロック現職者共通研修 事例報告・事例検討,WEB開催,2023年2月5日

2023年度

- COVID-19罹患後に入院関連機能障害を呈し、長期間のリハビリテーションにより改善を認めた一症例.日本呼吸・循環合同理学療法学会学術大会,東京,2023.9.2

- 気管竜骨レベルで評価した骨格筋量によるサルコペニアが特発性肺疾患患者の長期予後へ与える影響.第9回日本栄養・嚥下理学療法学会学術大会,新潟,2023.9.17

- 身体活動量の高い慢性閉塞性肺疾患患者に、活動量維持を目的に栄養療法、酸素デバイスの検討を行った一症例.第9回日本栄養・嚥下理学療法学会学術大会,新潟,2023.9.17

- CT画像から測定した骨格筋量とSMI、身体機能、肺機能との関連 .第9回日本栄養・嚥下理学療法学会学術大会,新潟,2023.9.18

- 人工呼吸器管理後、更なる病態の進行を認めた筋ジストロフィー患者に本人の意向に沿って目標設定が行えた症例.第57回日本作業療法士学会,沖縄,2023.11.11

- 慢性閉塞性肺疾患患者のGLIM基準による低栄養とAWGS2019によるサルコペニアの合併率.第34回日本老年医学会近畿地方会,神戸,2023.11.18

- 慢性閉塞性肺疾患増悪患者における低栄養重症度がADL回復能力に及ぼす影響:予備的調査.第33回呼吸ケア・リハビリテーション学会学術大会,仙台,2023.12.2

- 想いに寄り添いながら在宅復帰を目指し作業療法を行った最重症IPF患者例.第33回呼吸ケア・リハビリテーション学会学術大会,仙台,2023.12.2

- 共同運動を伴う麻痺手に対し,段階付けした介入が有用だった心原性脳塞栓症再発の症例.第29回兵庫県作業療法学会,姫路,2023.12.3

論文掲載(2020-2023年度)

- 急性期におけるサルコペニア.レジデント Vol.13 No.3 Page47-54, 2020.

- The associations between physical activity, including physical activity intensity, and fear of falling differs by fear severity in older adults living in the community. Gerontol B Psychol Sci Soc Sci, 75(5):953-960, 2020.

- Is increased “stay away from bed” time associated with improved clinical rehabilitation outcomes in Japanese rehabilitation hospitals? A prospective observational study and clinical practice. Aging Clin Exp Res, 32(5):913-920, 2020.

- Does dual-tasking provide additional value in timed “up and go” test for predicting the occurrence of falls? A longitudinal observation study by age group (young-older or old-older adults). Aging Clin Exp Res, 33(1):77-84, 2021.

- Reliability and validity of the Japanese version of the Barthel Index dyspnea among patients with respiratory desease .Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2021; 16

- Validity of novel respiratory rate monitor comprising strechable strain sensors during a 6 minitutes walking test in patients with COPD.Respir Med.2021;12

- 特発性間質性肺炎患者における運動誘発性低酸素が肺高血圧に及ぼす影響ー肺動脈径拡張による肺高血圧の間接的な評価を用いてー;理学療法兵庫

- 化学療法を受ける高齢悪性リンパ腫患者における身体活動量と運動耐用能の関連性ー観察的縦断研究;理学療法兵庫

- Association between Abnormal Gait Patterns and an Elevated Degree of Pain after Daily Walking: A Preliminary Study. Int J Environ Res Public Health. 19(5):2842, 2022

- 地域在住高齢女性における尿失禁と転倒および転倒恐怖感の関連性.理学療法兵庫

- Impact of sarcopenia difined by carina-level skeletal muscle mass on the long-term prognosis of patients with idiopathic pulmonary fibrosis (original article). Respiratory Medicine and Research. Nov;82:100965, DOI: 10.1016/j.resmer.2022.100965

- Usefulness of gait parameters obtained from inertial sensors attached to the lower trunk and foot for assessment of gait performance in the early postoperative period after total knee arthroplasty. Knee. 37:143-152, 2022, DOI: 10.1016/j.knee.2022.06.005.

- Exertional Desaturation is More Severe in Idiopathic Pulmonary Fibrosis than in Other Interstitial Lung Disease. Physical Therapy Research. 26: 32-37, 2023, (https://doi.org/10.1298/ptr.E10218)

- COPD患者における呼吸機能、息切れ、QOL、疾患特異的ADL尺度とAMPSとの関連性.作業療法 42巻:160-167,2023

- 呼吸器疾患特異的ADL評価.日本呼吸ケア・リハビリテーション学会誌 31巻:105-109,2022

- 入院時に低栄養である慢性閉塞性肺疾患患者はリハビリテーションによる機能改善を認めるか.理学療法兵庫 No.28:47~48貢, 2022

- 呼吸器疾患患者に対する作業療法士の役割とその実践例.作業療法ジャーナル2023年9月号:1118-1124,2023

- COPD患者における呼吸機能、息切れ、QOL、疾患特異的ADL尺度とAMPSとの関連性.作業療法2023年4月42巻2号:160-167,2023

スタッフメッセージ

40代 男性 理学療法士

当院はさまざまなチーム医療に取り組んでおり、多くのリハビリテーションスタッフがそれぞれの希望をもとにチームに参加しています

私は今年度、呼吸ケアサポートチームの一員として週1回の回診に参加しています。チーム活動をとおして、理学療法士の専門知識を生かせるだけでなく、自身のスキルアップにもつながり非常に魅力を感じています。また、多職種とのつながりをもてることもうれしいポイントです。

30代 男性 理学療法士

急性期病院ですが、地域中核病院の役割として在宅までサポートするという特色を持っており、幅広い分野を経験できる非常にやりがいのある職場です。それぞれが自分の得意分野を活かせる職場環境であるとともに、みなさん多彩な趣味を持っていて、プライベートも充実しているなと思います。また、休暇制度(看護休暇、リフレッシュ休暇)も充実しており、子供の急な体調不良などにも安心して休むことができています。

今度は私が働きがいと働きやすさの両立を図れる環境作りに貢献していきたいです。

20代 女性 作業療法士

作業療法士として働き始め1年が経ちました。評価・治療に加え、急性期の患者様へのリスク管理など経験したことのない事が多く当初は戸惑うことが多かったですが、その都度個人に合わせた新人教育をしていただけました。職種関係なく教えてくださる先輩方に囲まれ、日々充実しています。まだまだ未熟な部分はありますが、患者様に寄り添い、その後の生活を支えることがきる作業療法士を目指して励んでいきたいと思います。

20代 女性 理学療法士

私は、常勤で勤務しながら大学院に通っています。

オンライン授業等も多くなったことから、勤務と大学院の両立がしやすくなったのではないかと感じています。また、部内で研究報告や英文抄読を行う取り組みもあり、誰でも学術的な活動に参加しやすい環境であることも当部署の魅力です。今後も臨床と研究の2方面での経験を生かして、患者様により良いリハビリテーションを提供できるよう精進していきたいです。

施設紹介

1階リハビリテーション室

2階リハビリテーション室

言語聴覚室

心臓リハビリ室

ADL訓練室

新人教育

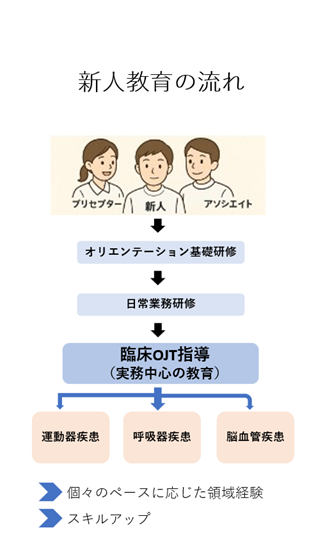

新人教育のながれはプリセプターシップを基本とし、新人教育担当者となるプリセプターとアソシエイトとともに、オリエンテーション基礎研修・日常業務研修を行い、臨床業務についてはOJT(on the job training)指導を中心におこなっています。

担当患者については、疾患領域別(運動器・呼吸器・脳血管・廃用・心大血管等)にOJT指導を順次段階的に展開することで、個々のペースに応じて領域経験・スキルアップを行えるようにしています。

今後も、対象となる患者さんが「その人らしく生きる生活」を実現できるよう、スタッフ一同、日々の診療に真摯に取り組んでまいります。

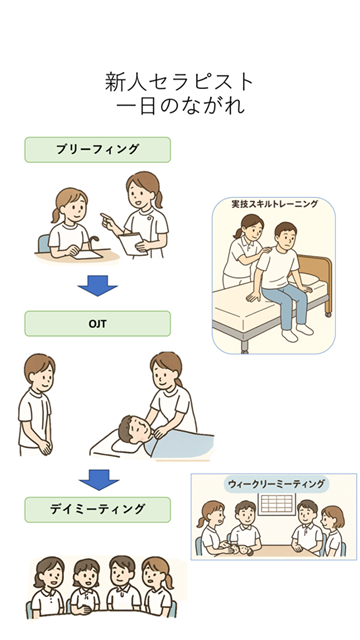

OJTに加えてより細やかな指導・相談ができるように、日々の業務開始時にブリーフィング、業務終了後にデイミーティングをおこなっています。さらに、週末にウイークリーミーティングを行うことでフォロー・フィードバック体制を整えています。また、臨床スキルを補完するための取り組みとして、新人スタッフの課題に応じた実技スキルトレーニングを適宜実施しています。

技術部内スタッフに対する教育スキル向上の取り組み

スタッフに対する教育スキルの向上にも取り組んでいます。厚生労働省臨床実指導者講習会は対象者全員が講習修了者であることに加えて、当院には認定臨床教育者(マスターコース修了)・認定理学療法士(臨床教育)が在籍しており、部署内研修会において教育スキル研修を実施し、指導者に対する教育スキル向上や相談・フォロー体制を設けています。

- 診療科

- 看護部

- 薬剤部

- 臨床検査技術部

- 放射線技術部

- リハビリテーション技術部

- 臨床工学室(CE室)

- 栄養管理室

- 地域医療部

〒653-0013

神戸市長田区一番町2丁目4番地

地図で見る Tel: 078-576-5251

地図で見る Tel: 078-576-5251

Fax:078-576-5358(代表)/ 078-579-1943(病診連携室 ※診療情報提供書送付先)

地図で見る

地図で見る

-

病院案内

- 院長あいさつ

- 病院概要 基本理念・方針・沿革

- 患者の権利と責務、医の倫理

- フロアマップ、快適な環境づくりについて

- 包括同意について

- 医療安全の取り組み

- 交通アクセス

- 当院の特長(取り組み)

- 病院情報の公表

- 臨床データの研究利用に関するお願い

- ご寄付のお願い

- 一般社団法人National Clinical Database (NCD)の 事業への参加について

- 臨床評価指標

- 適切な意思決定に関する指針

- 医療費後払いサービス

- 院内フリーWi-Fi

- 厚生労働大臣が定める掲載事項

-

当院のがん診療について

-

外来のご案内

- 初めて受診される方へ

- 診療の流れ

- 診察週間予定表

- 救急診療のご案内

- 検査のご案内

- セカンドオピニオン外来のご案内

- Web予約システムのご案内

- 患者サービス向上の取り組み

- 予約制・紹介制のご案内

- 診断書・証明書について

- 治験・臨床試験について

- 病理解剖(剖検)についてのお願い

- 宗教的理由等による輸血拒否に関する当院の方針

- かかりつけ医について

-

入院のご案内

-

診療科・部門のご案内

救命救急外来の受付は24時間行っています。

救命救急外来の受付は24時間行っています。